Cours de la comptabilité approfondie

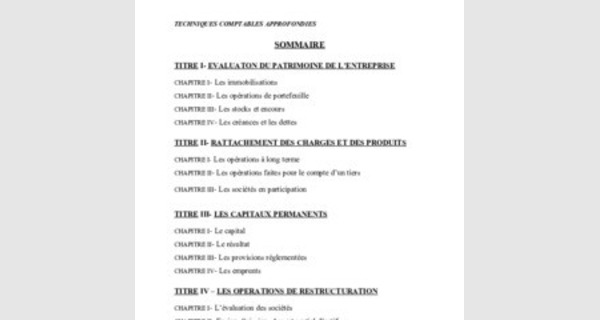

SOMMAIRE

TITRE I- EVALUATON DU PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE I- Les immobilisations

CHAPITRE II- Les opérations de portefeuille

CHAPITRE III- Les stocks et encours

CHAPITRE IV- Les créances et les dettes

TITRE II- RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS

CHAPITRE I- Les opérations à long terme

CHAPITRE II- Les opérations faites pour le compte d’un tiers

CHAPITRE III- Les sociétés en participation

TITRE III- LES CAPITAUX PERMANENTS

CHAPITRE I- Le capital

CHAPITRE II- Le résultat

CHAPITRE III- Les provisions réglementées

CHAPITRE IV- Les emprunts

TITRE IV – LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION

CHAPITRE I- L’évaluation des sociétés

CHAPITRE II- Fusion- Scission- Apport partiel d’actif

RAPPEL

I- LES PRINCIPES COMPTABLES

1- Prudence :

Appréciation de raisonnable des faits pour ne pas transférer aux exercices futurs des risques actuels.

- Comptabilisation des pertes latentes sous forme de provision

- Non-comptabilisation des produits ou gains latents

- Comptabilisation des amortissements

- Comptabilisation du bénéfice partiel

- Compensation entre gains et pertes de change des opération en devise 2- Permanence des méthodes:

Méthode d’évaluation, méthode de comptabilisation, méthode de présentation des états financiers, doivent être identique d’un exercice à un autre. Ceci est fait pour permettre la comparabilité des états par exercices Exception:- Erreurs fondamentales

- Changement dans la réglementation comptable ( exemple: PCI au SYSCOA )

3- Spécialisation ou indépendance des exercices :

Il est rattaché à un exercice les charges et les produits qui le concernent et rien que ceux –là. Les régularisations ( Les comptes de régularisation appartiennent à une subdivision du compte principal ).

4- Intangibilité :

Le Bilan N-1= bilan ouverture N

Exception : identique à la permanence de méthode.

5- Transparence:

Les informations comptables et financières doivent satisfaire les règles de : Clarté, Loyauté, Non-compensation.

6- Coût historique :

Les biens rentrent à leur coût d’acquisition et restent ainsi jusqu’à leur sortie éventuelle.

Exception : la réévaluation des immobilisations.

7- Continuité d’exploitation :

Les états financiers de l’entreprise sont censés la représenter en continuer d’ exploitation et non dans le cadre d’une prochaine cessation.

Evaluation du patrimoine : - En cas de continuité ? évaluation à la valeur actuelle - En cas de cessation ? évaluation à la valeur liquidative

8- Importance significative :

Cet principe fait obligation d’indiquer toute information susceptible d’influencer le jugement que pourrait porter un lecteur des états financiers sur leur tenu.

- Importance significative : Modification des états financiers

- Pas très significative : Modification dans l’état annexé

9- Prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique:

Juridique Propriété

Economique Utilisation

- Biens pris en crédit bail

- Achat avec clause de réserve de propriété

- personnel extérieur à l’entreprise - Effets escomptés non échus.

( Les effets sont gardés dans les comptes de l’entreprise jusqu’à ce que le banquier soit réglé ; après cela nous pouvons solder le compte ) .

III- LES GRANDES MASSES

1- Du BILAN

| ACTIF | PASSIF | |

| 1- Actif immobilisé 2- Actif d’exploitation attaché des A.O 3- Actif H.A.O 4- Trésorerie- actif | 1- 2- 3- 4- 5- | Capitaux propres Dettes financières Passif circulant d’exploitation ( A.O ) Passif H.A.O Trésorerie- passif |

Du Compte de résultat

| CHARGES | PRODUITS | ||

| 1- 2- 3- | Charges d’exploitation ( A.O ) Charges financières Charges hors exploitation ( H.A.O ) | 1- 2- 3- | Produits d’exploitation ( A.O ) Produits financiers Produits hors exploitation ( H.A.O ) |

| TITRE I: EVALUATION DU PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE |

CHAPITRE I : REGLES D’EVALUATION DES IMMOBILISATIONS

I- RÈGLES D’ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS

CORPORELLES ET INCORPORELLES

A- Valeur à l’entrée ( V E )

1- Acquisition à titre onéreux

Valeur d’entrée = coût d’acquisition = prix d’achat + frais accessoires.

Les Frais accessoires comprennent :

- les droits de douanes

- les taxes non récupérables

- les frais de transport, de commissions, d’assurance

- les frais de montage, d’installation et de mise en état d’utilisation.

Les Frais à exclure du coût d’acquisition sont :

- les droits de mutation

- les honoraires

- les frais d’actes

Possibilité de les immobiliser en charges immobilisées. Amortissement direct sur 5ans maximums.

Tant que l’amortissement des charges immobilisées n’est terminé, les bénéfices ne seront pas distribués.

Ecriture D : 2..

C : 481

2- Immobilisations produites:

valeur d’entrée = coût de production = coût d’acquisition des matières

+ charges directes et indirectes de productions raisonnablement rattachées à la production.

Frais à exclure :

- frais de recherche et de développement - frais d’administration générale.

- les coûts de la sous-activité.

Ecriture

? Bien non achevé à la clôture : D :24 9 immobilisations en cours C : 72 production immobilisée ? A la fin de la production : D : 2.. Immobilisation.

D : 4451 TVA /immobilisation

C : 249 immobilisations en cours

C : 72 production immobilisée

C : 4431 TVA facturée

Cas des frais financiers : Lors d’un emprunt les frais financiers peuvent être incorporer au coût de production s’ils concernent la période de production

3- Quelques Cas particuliers de Valeur d’entrée

v L’apport en nature (Création d’entreprise ou augmentation de capital ) Valeur d’entrée = valeur d’apport, stipulée dans le contrat

(valeur dans le traité d’apport ou à dire d’expert / commissaires aux apports)

v Acquisition par voie d’échange

Valeur d’entrée = valeur du bien dont l’estimation est la plus sûre.

Si les deux valeurs sont connues :

EN CAS DE VENTE :

D : 28. D : 521

D : 81.

C : 2. ancien C : 82

EN CAS D’ACHAT :

D : 2. nouveau

C : 521

Pour passer cela en une seule écriture :

D : 28 amortissement

D : 81 VNCEAC

C : ancien

D : 2. nouveau

C : 82 ancien

C : 521 (en cas de soulte)

? Acquisition à titre gratuit

Valeur d’entrée = valeur actuelle : valeur d’estimation du coût qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entreprise

D : 2..

C : 84

? Immobilisation acquise avec clause de réserve de propriété

VE= coût d’acquisition

Cas d’application du principe de la réalité sur l’apparence juridique.

Enoncé de la clause de réserve de propriété :

« Suspend de transfert de propriété jusqu’au paiement complet du prix du bien ».

APPLICATIONS

CAS 1 :

Acquisition d’un matériel au 1er-10-N. Prix d’achat = 540 000, droits de douane = 20 000, frais de transport TTC = 3 000, frais d’installation TTC = 6 000, charges financières sur achat = 5 500

TAF. : Calculez le coût d’acquisition de ce matériel. TVA 20%

CAS 2 :

Production d’une machine.

Matières consommées = 350 000,

Charges directes de production = 470 000,

Charges indirectes = 50 000

Pour financer la production, emprunt de 500 000 au taux de 14% l’an. La fabrication dure 3 mois TVA 20%.

TAF. : calculez le coût de production.

SOLUTION

CAS 1 :

Si l’entreprise n’est pas assujettie à la TVA

| Prix d’achat | 540 000 |

| + Droits de douane | 20 000 |

| + Frais de transport TTC | 3 000 |

+ Frais d’installation TTC6 000

| + Charges financières | 5 500 |

| Coût d’acquisition = | 574 500 |

D : 24 : 5747 500

C : 481 : 574 500

Si l’entreprise est assujettie à la TVA

| Prix d’achat | 540 000 |

| + Droits de douane | 20 000 |

| + Frais de trport HT | 2 500 |

| + Frais d’installation HT | 5 000 |

| + Charges financières | 5 500 |

| Coût d’acquisition = | 573 000 |

L’écriture reste la même.

On peut ne pas incorporer les frais financiers car ils ne sont pas fiscalement déductibles.

CAS 2 :

Calcule du coût de production

| Matières consommées | 350 000 |

| + Charges directes | 470 000 |

| + Charges indirectes | 50 000 |

+ Frais financiers 17 500

(500 000 *14%*3/12)

Coût de production = 887 500

Ecriture :

D : 241 ? 887 500

D : 4451? 177 500

C : 72 ? 887 500

C : 4431 ?177 500

? Immobilisation acquise à l’aide d’une subventionValeur d’entrée = coût d’acquisition ou coût de production L’obtention de la subvention est préalable à l’investissement.

D : 4494 : subvention à recevoir

C : 14 .. : Subvention d’investissement

( Promesse )

D : 521 :

C : 4494

(Octroie)

Les subventions doivent chaque année être reprise à la clôture de l’exercice :

- Pour les biens non amortissables sur 10 ans :

Montant à reprendre = Valeur d’entrée / 10

- Pour les biens amortissables sur la durée d’amortissement du bien :

¤ La subvention finance à 100% l’immobilisation:

Reprise = montant de l’amortissement du bien

¤ La subvention finance partiellement l’immobilisation :

Reprise = montant de l’amortissement* subvention / valeur d’entrée

? Immobilisations acquises par opération de crédit bail

Le crédit bail est un contrat de location assorti d’une clause unilatérale de vente à la levé de l’option à nu prix de levé d’option ou valeur résiduelle.

C’est un cas d’application du principe de la prééminence sur la réalité.

Traitement comptable :

Détermination du poids économique du bien ( application du principe de la prééminence ).

On a deux options :

- La valeur du bien en crédit bail est > à 5% du total brut des immobilisations.

Comptabilisation dans le patrimoine du locataire :

D : 2.

C : 17

Dans ce cas le locataire est considéré comme propriétaire du bien.

- La valeur du bien en crédit bail est < à 5% du total brut des immobilisations. :

Pas d’obligation de comptabilisation ; nous ne sommes pas obligé de se considérer comme propriétaire.

Quelque soit l’option il y a paiement d’une redevance ( Capital + Intérêt ):

Cas ou la valeur est supérieur à 5% :

D : 17

D : 672

C : 521

Cas où valeur du bien est inférieure à 5% (cas où le bien n’est pas enregistré) :

D : 623

C : 521

Enfin nous avons l’amortissement du bien s’il est amortissable ou la constitution d’une provision s’il s’agit d’un bien non amortissable.

APPLICATION

CAS 1 :

| Période (1er-10 au 31-12-N) | 1-01au 30-04-N+1 | |||

| Charges variables | Charges de structures | Charges variables | Charges de structures | |

| - matériaux divers - M O D - Energie - Autres charges de productions Amortissement Charges opérationnelles - charges indirectes de production | 1500 / mois 600 / mois 100 / mois 400 | 1000 1500 | 2000 300 / mois 100 / mois 600 | 800 1600 |

TAF : Déterminer le coût de production

Passer les écritures au 31/12/N et au 30/04/N+1

SOLUTION :

Coût de production

Du 1er/10 au 31/12/N.

Coût de production en cours = 1500*3+600*3+100*3+1000+400+1500 = 9500

Du 1er/01 au 30/04/N+1

Coût de production en cours = 2000+300*4+100*4+800+600+1600 = 6600 Coût de production totale = 9500+6600 = 16100 Enregistrement :

D : 249 ? 9500

C : 722 ? 9500

(Immobilisation en cours)

|

D : 241 ? 16100

D : 4451 ? 3220

C : 249 ? 9500

C : 722 ? 6600

C : 4431 ? 3220

Pour assurer le financement de cette production l’entreprise a contracté un emprunt de 10.000frs sur 6 ans au taux de 10%. Les fonds ont été débloqués par la banque le 1er/09/N.

TAF : Calculez le coût de production du matériel en tenant compte des frais financiers.

SOLUTION

Coût de production totale = 16100 + ( 10.000*10%*7/12 ) = 16.683,333333

CAS 2 :

L’Etat nous octroie une subvention de 20.000.000frs pour réaliser des investissements. Ces investissements portent sur un terrain pour 10.000.000frs et sur un matériel pour 15.000.000frs.

La subvention finance les investissements à part égale. Durée du matériel : 5ans

TAF : Passer les écritures d’octroie de la subvention au 02/01/N

Passer les écritures de réalisations des investissements au 31/01/N. de la subvention et d’inventaire.

SOLUTION

|

D : 4494 ? 20.000.000

C : 141 ? 20.000.000

(promesse de subvention )

|

D : 521 ? 20.000.000

C : 4494 ? 20.000.000

(Réception des fonds)

|

D : 22 ?10.000.000

D : 24 ?15.000.000

D :4451?3.000.000

C : 481 ? 8.000.000

C : 521? 20.000.000

Calcul de la reprise de la subvention

Cas du terrain : 10.000.000*1/10=1.000.000 Cas de matériel : 15.000.000*2/3*11/12*5%=1.833.333 Ecriture :

D : 6813 ? 2.750.000

C : 2841 ? 2.750.000

(selon plan d’amortissement du matériel)

|

D : 141 ? 2.833.333

C : 865 ? 2.833.333

(reprise de la subvention Terrain et Matériel )

Solde du compte 14 au 31/12/N+2 après inventaire :

D 14 C

N :

N+1 :

| 2 833 333 | 20 000 000 |

| Terrain : 1 000 000 Matériel : 2 000 000 SUP’ELITE (Institut Supérieur de Form | ation de Cadres en Gestion) |

| , bis avenue Jean Mermoz 17 BP 695 | Abidjan 17 – Tel : 22 – 44 – 22 - 99 |

70

N+2 : 3 000 000

Solde Créditeur : 11 166 667

APPLICATION

Une société de crédit met à la disposition de notre entreprise le 02/01/N un tracteur de valeur

10.000.000 amortissable sur 5ans linéairement. La redevance est payé annuellement pour 2.537 656. taux d’intérêt 8,5%.

La Valeur résiduelle du tracteur est nulle et représente le prix de vente proposé à la société à la fin de la période de 5ans.

TAF : 1- Etablir le tableau d’amortissement de l’emprunt.

2- Passez les écritures au 01/01/N et au 31/12/N si la valeur du bien est > à 5%.

3- Passez les écritures si la valeur du bien est inférieure à 5%.

SOLUTION

| Périodes | Montant dû | intérêts | amortissements | Annuités |

| 1 2 3 4 5 | 10 000 000 8 312 344 6 481 237 4 494 486 2 338 861 | 850 000 706 549 550 905 382 031 198 795 | 1 687 6561 831 107 1 986 751 2 155 625 2 338 861 | 2 537 656 2 537 656 2 537 656 2 537 656 2 537 656 |

Ecritures :

2- Ecriture si la valeur du bien est supérieure à 5% ( Obligation d’immobiliser ) 01/01/N D : 245 ? 10 000 000

C :17? 10 000 000

31/12/N

D : 17 ? 1 687 656

D : 67 ? 850 000

C : 521 ? 2 537 656

31/12/N D : 6813 ? 2 000 000

C : 2845 ? 2 000 000

3- Ecriture si la valeur du bien est inférieure à 5%

01/01/N

NEANT

31/12/N D : 623? 2 537 656 C : 521? 2 537 656

Opérations Extra-comptables :

? Réévaluation des immobilisations au Bilan

C’est une exception au principe du coût historique. La réévaluation se fait toujours à la hausse.

| coefficient de réévaluation |

Avant réévaluation Après réévaluation

Valeur d’origine?Valeur d’origine

Somme d’amortissement?somme d’amortissement

Valeur

comptable net avant ?valeur comptable net après.

Ecart de réévaluation = Valeur comptable net après - valeur comptable net avant.

Une dévaluation, le changement de valeur d’un bien qu’on possède sur le marché peuvent emmener l’entreprise à réévaluer ses biens. Le SYSCOA propose deux types de réévaluation :

- Libre

- Légale

Ecriture.

D : 2. immobilisation ? complément (V O après – V O avant)

C : 28. amortissement ?(amortissement après - amortissement avant) C : 106/154?(V N C après – V N C avant).

Si le bien est amortissable l’amortissement se calcul sur la nouvelle valeur du bien Le taux d’amortissement de l’ancien bien reste le même .

Sur le plan Fiscal :

- Ecart de réévaluation Libre : Il est imposé immédiatement et les amortissement pratiqués sur la nouvelle valeur sont entièrement déductibles.

- Ecart de réévaluation Légale : Imposition différée ;Réintégration d’une fraction des amortissements calculés sur la nouvelle valeur.

Une fois que l’écart de réévaluation est formé il ne peut être distribué. Lorsqu’il disparaît, il est porté au capital.

APPLICATION

Vous avez à l’actif du bilan de votre société un immeuble d’une valeur de 100 000 000F CFA acquis au début de l’année N-10.

Il a fait l’objet d’un amortissement linéaire au taux de 5% l’an.

Vous procéderez à une réévaluation libre ou légale de cet immeuble.

En effet cet immeuble set estimé par un expert à 80 000 000frs (valeur actuelle) soit un taux de réévaluation de 1.6.

TAF. : Proposez un schéma de comptabilisation de cette réévaluation en début N Comptabiliser la dotation aux amortissements au 31/12/N

SOLUTION

V.O. après réévaluation……?100 000 000*1.6 = 160 000 000

V.O. avant réévaluation……...? 100 000 000

Complément 60 000 000

Somme des amts avant réévaluation (100 000 000*5%*10)?50 000 000

Somme des amts après réévaluation (160 000 000*5%*10)?80 000 000

Complément d’amortissement…………………………….?30 000 000

VNC après rééval………………………?80 000 000

VNC avant rééval………………………?50 000 000

Ecart de réévaluation……………………?30 000 000

Ecriture :

- Réévaluation libre

01/N

D :231?60.000.000 C :2831?30.000.000

C :106 ?30.000.000 (Ecart de réévaluation)

31/12/N

D : 6813 ? 8.000.000 (160.000.000*5%)

C :2831?8.000.000

(Selon amortissement du bien réévalué)

- Réévaluation légale

01/N

D :231?60.000.000

C :2831?30.000.000

C :154 ?30.000.000

(Réévaluation du bâtiment)

31/12/N D : 6813?8.000.000

C :2831?8.000.000

(Amortissement du bâtiment réévalué) d

D :154?3.000.000 (8.000.000 – 5.000.000)

C :86?3.000.000

(Reprise sur amortissement réévalué)

B- Evaluation à la clôture des comptes

- Si le bien est amortissable, on amortit le bien selon le plan d’amortissement.

- Si le bien n’est pas amortissable on constate une provision en cas de dépréciation. En fin d’exercice on compare la valeur d’entrée et la valeur actuelle. Pour les biens amortissables.

Si après amortissement normal, subsiste une perte, on constate une provision si la perte est réversible et un amortissement complémentaire si la perte est irréversible.

Si la valeur d’entrée est supérieure à la valeur actuelle on retient la valeur actuelle ; si la valeur d’entrée est inférieure à la valeur actuelle on retient la valeur d’entrée (principe de prudence).

C- Evaluation à la sortie du patrimoine

Le bien sort du patrimoine à sa valeur actuelle nette. Car c’est cette valeur qui détermine le résultat ( gain ou perte ).Les différents types de sortie d’un bien du patrimoine sont :

- Mise au rebut

- Cession

- Echange

- Destruction

? En cas de rebut ou de destruction :

D : 681 ?

C : 28?

(Amortissement complémentaire)

D : 28?

C : 654 (pour l’AO) / 812 (pour l’HAO)

(Sortie du bien)

D: 414 / 521 / 485

C: 754(AO) / 822(HAO)

CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE PORTEFEUILLES

Comptablement on distingue quatre catégories de titres :

- Les titres de participations

- Les titres immobilisés de l’activités du portefeuille

- Les titres de placement ( Valeurs Mobilières de Placement )

- Les autres titres immobilisés

1- Les Titres de participations

Ce sont des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise car elle permet soit d’exercer une influence sur la société émettrice des titres soit d’assurer le contrôle de la société émettrice des titres. On peut ainsi définir deux notions : la notion de contrôle et la notion de participation.

? La notion de Contrôle

Une société est considérée comme contrôlant une autre :

- Si elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales.

- Si elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires.

- Si elle détermine en fin les décisions dans les assemblées générales de la société.

Une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction de droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. On appelle filiale la société dans laquelle on détient plus de 50% du capital.

? La notion de Participation

- Si une société détient dans une autre société une fraction du capital compris entre 10 et 50%, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde.

- Lors de la prise de participation, l’entreprise recherche la création de liens durables avec la société émettrice dans le but d’obtenir des avantages diverses, notamment des relations économique privilégiées.

La prise de participation ne se traduit pas nécessairement par une influence directe dans la gestion.

Ainsi sont considérés comme titres de participation du point de vue comptable, les titres représentants au moins 10% du capital d’une entreprise, les titres acquis toute ou partie par offre publique d’achat (OPA) ou par offre publique d’échange (OPE).

Ces titres sont comptabilisés au débit du compte 26 : titres de participation.

2- Les Titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP)

Ce sont des titres destinés par l’entreprise à l’activité du portefeuille. Elles consistent à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer à plus ou moins longue échéance une rentabilité satisfaisante.

Cette activité s’exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus. Les TIAP ne sont ni des titres de participation ni des titres de placement.

Les titres pouvant être inscrits sous cette rubrique sont :

- des actions

- des parts sociales,

- des obligations remboursables,- des obligations convertibles.

La comptabilisation se fait au débit du compte 2741 : TIAP.

3- Les Autres titres immobilisés

Ce sont des titres autres que les titres de participation et les TIAP, que l’entreprise a l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a pas la possibilité de vendre dans un bref délai. Exemple : les titres donnés en nantissement.

Ce sont des titres dont la détention n’est pas jugée utile à l’activité de l’entreprise, mais non cessibles à court terme. Il s’agit le plus souvent de titres dont la détention est subite plutôt que voulue.

Ces titres sont comptabilisés au compte 2748 : ATI.

4- Les Titres de placement

Selon le plan comptable ce sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance. Ce sont des titres représentant moins de 10% du capital, des titres non représentatifs d’une quotte part du capital (les obligations, les bons).

Ces titres sont comptabilisés au débit du compte 50 : titres de placement.

I- Les Règles d’évaluation du Portefeuille

A- Le coût d’entrée dans le patrimoine

1- Les Règles Générales

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d’acquisition.

Le coût d’acquisition va être donc comptabilisé dans les différents comptes envisagés précédemment.

Les frais d’acquisitions sont inscrits directement en charge car non représentatif d’une valeur vénale ; on utilise le compte 6311 frais sur titre (achat, garde, vente).

Ces frais sur titre peuvent être des droits de mutations, des honoraires, des commissions, des frais d’actes.

Toute fois à défaut de pouvoir les immobiliser les frais d’acquisitions peuvent être repartis sur plusieurs exercices ; pour cela ils seront transférés au compte 2022 frais d’acquisition d’immobilisation. La durée d’étalement ne doit excéder 5ans.

Si les titres sont cédés la quotte part des frais non amortis doit être passée en charge dans l’année de cession.

Ecriture :

D : 26 / 2741 /2748 / 50

C : 521 / 483

2- Les régimes particuliers

2-1- La souscription de titres partiellement libérés.

Sur le plan comptable, il convient d’enregistrer la totalité de l’opération et non seulement l’acquisition de la fraction libérée. En souscrivant l’associé ou l’actionnaire s’est engagé de façon irrévocable. La dette correspondant à la fraction non libérée est enregistrée au crédit du compte 472 versements restant à effectuer sur titres non libérés.

Ecriture :

D : 26 D : 26

C : 521

| C : 472 | C : 472 | |

| (Souscription partielle) | (Souscription totale) |

2-2- Acquisition de titres subordonnée à la possession de droits de souscription

Le droit de souscription représente pour un actionnaire ancien la perte de valeur sur les titres anciens. Cette perte est consécutive à l’augmentation du capital. Il peut être utilisé pour souscrire ou être cédé.

Situation 1 : On utilise les droits de souscription attachée à des actions déjà détenues Dans ce cas, pas d’enregistrement particulier par souci de simplification, la valeur du titre est égale au coût d’acquisition, donc au coût d’émission.

Normalement la valeur des actions anciennes devrait être diminuée de la valeur de droit de souscription et la valeur des actions nouvelles augmentée de celle du droit de souscription :

La valeur globale des titres reste donc inchangée.

Situation 2 : On achète des droits de souscription à d’autres associés ou actionnaires

On achète des droits de souscription à d’autres actionnaires ou associés dans ce cas le coût d’achat constitue une partie du coût d’entrée des titres. Il doit être enregistrer dans le compte des titres souscrits.

Coût d’acquisition = prix d’émission + prix d’achat du droit de souscription.

2-3- L’attribution d’actions gratuites

( Voir cours de compta. des sociétés )

L’attribution gratuite de titres émis en représentation d’une augmentation de capital par incorporation de réserve doit en principe rester sans influence sur l’évaluation à l’actifs de la société détentrice des titres.

Sont modifiés :

- le nombre de titres en portefeuille,

- le coût de revient moyen des titres (anciens et nouveaux) qui est réputé égale au quotient de valeur globale par leurs nombres.

Exemplede modification de la composition d’un portefeuille lors de la distribution d’actiongratuite :

La société A détient des titres de la société B.

Lot n°1 100 titres à 200frs soit 20.000frs

Lot n°2 150 titres à 220frs soit 33.000frs.

Lot n°3 300 titres à 240frs soit 72.000frs.

Lot n°4 450 titres à 260frs soit 117.000frs

1.000 titres 242.000frs

B attribut une action gratuite pour 5 actions anciennes.

Déterminer la nouvelle composition du portefeuille de A.

1 action gratuite (AG) ?5 actions anciennes(AA).

100 actions anciennes?100/5 =20 actions gratuites donc le lot n°1 passe en définitive à 120 titres.

150 AA?150/5 = 30 AG? lot n°2 passe à 180 titres.

300AA? 300/5 = 60AG? lot n°3 passe à 360 titres.

450AA ? 450/5 = 90AG?lot n°4 passe à 540 titres

Remarque : En cas de cession, la plus ou moins value est calculée par rapport au

prix moyen des actions apprécié à la date de distribution des actions : on dit que +/- Value = prix de cession – coût moyen unitaire.

2-4- Acquisition des titres en devise :

Ces titres sont enregistrés pour leur prix d’acquisition convertis en franc au cours du jour de l’opération.

Compte tenu des modalités de paiement si le prix payé est différent, la différence s’enregistre en perte ou en gain de change.

( Voir Chapitre IV )

B- Evaluation des titres à la clôture de l’exercice

A la clôture de l’exercice on procède à l’inventaire des titres puis à leur évaluation.

Les règles générales d’évaluation s’appliquent.

On retient donc la valeur actuelle qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entreprise.

Cette évaluation est menée au niveau de chaque catégorie de titres de même nature c’est à dire titres de même société donnant le même droit.

1- Evaluation des titres de participation

Que les titres soient quottés ou non on les évalue à leur valeur d’usage, qui se définie comme la valeur qu’un chef d’entreprise prudent et avisé accepterait de dépenser pour obtenir les titres s’il avait à les acquérir.

2- Evaluation des TIAP

Les TIAP sont évalués selon les règles générales c’est à dire par catégorie de titres de même nature et en retenant comme valeur d’inventaire une valeur qui tienne compte des perspectives d’évolution générale de l’entreprise, et qui soit fondé sur la valeur de marché.

En fait la méthode est identique à celle mis en œuvre pour les titres de participation ( valeur d’usage).

3- Evaluation des autres titres immobilisés et des titres de placement

La valeur d’inventaire est fonction de la valeur probable de négociation. Cette valeur diffère selon que les titres sont quottés ou non.

- La valeur probable de négociation des titres quottés est égale au cours moyen du dernier mois de l’exercice.

- La valeur probable des titres non quottées est déterminée en retenant un ou plusieurs critères objectifs.

- Soit le prix stipulé lors des transactions intervenues sur le titre

- Soit la valeur mathématique, - Soit la valeur de rendement.

L’évaluation des titres à la clôture de l’exercice nous conduit à déterminer la valeur de ces mêmes titres à l’arrêté des comptes. On compare pour cela par catégorie de titre de même nature, le montant comptabilisé à l’entrée et la valeur à l’inventaire.

Des plus ou moins values apparaissent et seules les moins values affectent le résultat de l’exercice par le biais de la dotation d’une provision pour dépréciation, ou d’une charge provisionnée.

En principe aucune compensation n’est pratiquée avec les plus values de titres en hausses sauf exception. Le principe s’applique notamment pour les titres de participation et les TIAP.

L’absence de compensation s’explique par le fait que les titres ne sont pas fongibles entre eux.

LES EXCEPTIONS :

Les exceptions concernent les autres titres immobilisés et les titres de placement.

v Les autres titres immobilisés

En cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentané, l’entreprise a la faculté sous sa responsabilité de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins value constatée sur ces titres, dans la mesure où il peut être établi une compensation avec des plus values normales constatées sur d’autres titres ( Ces titres doivent être cotés ).

La baisse anormale et momentanée correspond à une baisse importante intervenant quelques jours avant la date de clôture et annulée dans les premiers jours de l’exercice suivant.

v Les titres de placement

En cas de baisse anormale, l’entreprise a la possibilité de compenser plus value et moins value. Les titres de placement peuvent être considérés comme un ensemble de biens fongibles dont la valeur d’utilité c’est à dire le prix de vente peut être déterminé de façon globale avec dépréciation à hauteur de l’éventuel excédent des moins values sur les plus values.

La compensation est admise par le fisc dés lors que les titres sont cotés.

Cette compensation n’est possible que si les titres sont cotés de façon régulières sur un marché organisé tel que la bourse des valeurs mobilières. Donc pas de compensation entre titres cotés et titres non cotés. Pas de compensation non plus entre plus et moins values de titres non cotés, parce qu’on a pas de valeurs sures.

C- Evaluation à la sortie du patrimoine

La cession des titres de la classe 2 entraîne une opération comptable :

- Sorite du bien du patrimoine

- Constatation du prix de la cession

D : 81.

C : 26 / 27

(sortie)

D : 48 / 52 C : 82

(produit de cession)

La différence entre le prix de cession et la valeur comptable constitue le résultat de la cession. Le prix de cession est le prix indiqué dans l’acte de vente sans diminution des frais sur vente. Les frais sur vente sont en principe portés au compte 6311 frais sur titres ( achats, ventes, gardes).

La valeur comptable lors de la cession est constituée par la valeur brute ( en cas de cession de tous les titres de même catégories). Si la cession porte sur une fraction d’un ensemble de titres de même nature le coût d’entrée de la fraction cédée est estimé au coût moyen pondéré (CMP) ou à défaut en utilisant la règle du première entrée première sortie (PEPS).

S’il existait des provisions pour dépréciation sur les titres, il y a lieu de les régulariser soit :

- Reprise totale, - Reprise partielle, - Ajustement.

Exemple : La société A à acheté en novembre 1.000 titres d’une entreprise B au prix unitaire de 100frs en N. En N+1 elle achète 400 titres B au prix unitaire de 150frs. En janvier elle vend 500 titres B au prix de 140frs.

TAF : 1) Valoriser la sortie des 500titres B au CMP selon la règle PEPS

2) Déterminer le résultat de cession selon chaque méthode

3) Comptabiliser l’opération de cession l’une des méthodes

SOLUTION

1- CUMP = (S.I.+Achats) en valeur / (S.I. +achat) en quantité = 100 000* 60 000/ 1000+400 = 114.286 PEPS ?500 à 100frs

2- Evaluation du résultat de cession

CUMP = (500*140) – ( 500*114.28) = 12860

PEPS = ( 500*140 ) – (500*100 ) = 20.000

3- Ecriture

D : 816 ?57140

C : 26 ? 57140 (sortie du bien)

D : 521 ? 70.000

C : 826 ? 70.000

L’évaluation des titres de la classe 5 à la sortie du patrimoine se fait également suivant la même méthode PEPS ou CUMP.

? Si la cession dégage un profit, le compte 777 : Profit sur cession de placement est crédité de la réalisation de cession :

D : 486 / 521 : ?

C : 50 ? V O

C : 777 ? Résultat de cession

? Si la cession dégage une perte on utilise le compte 677 perte nette sur cession de T P.

D : 48/52?

D : 677?

C : 50?

N.B : Les éventuelles provisions pour dépréciation constituées avant la cession sont à régulariser.

Exercice :

Le portefeuille de la société X se compose des titres de placements suivant :

| Titres | Date d’achat | Prix d’achat | 31/12/N-1 | 31/12/N | ||

| Quantité | Cours | Quantité | Cours | |||

| Action A Action A Action B | 02/11/N-4 01/06/N-1 12/08/N-3 | 120 125 382 | 150 1.000 200 | 140 140 350 | - 950 100 | - 120 360 |

Prix de vente des titres A = 130.

Prix de vente des titres B = 400.

TAF : 1- écritures au 31/12/N-1qui semble nécessaire.

1- Méthode utilisée pour évaluer les titres cédées.

2- Ecriture de cession au cours de l’exercice N.

3- Présenter au 31/12/N les écritures qui vous semblent nécessaires

SOLUTION

1- Ecriture au 31/12/N-1

On a le choix entre la méthode de prudence et passer l’ écriture d’une provision ou faire une compensation et ne pas passer d’écriture.

2- méthode utilisé PEPS.

3- Ecriture de vente.

D : 48/52? 26.000

C : 50?24.250

C : 777?1750

(cession titre A)

D : 48/52?40.000

C : 50?38.200

C : 777?13.000

D : 679[ 950 (125 – 120) +100 ( 382 – 360) ] – 6400 ?550

C : 590? 550

( régularisation desprovisions)

D- Enregistrement des produits de

portefeuille

D : 277? créances rattachées à des participations

C : 772? produit de participation

D : 508 autres créances rattachées à des titres de placement

C : 774 revenues des titres de placement

La date d’enregistrement est la date à laquelle, l’actionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis. En principe l’enregistrement se fait à la date de l’assemblé générale ordinaire ayant prix la décision de distribuer le dividende.

Encaissement du dividende :

D : 521

C : 277/508

(Règlement)

N.B. : quand l’écart est grand entre les coûts il faut utiliser la méthode PEPS. Lorsque l’écart est minime choisir la méthode CUMP

Chapitre III : EVALUATION DES STOCKS ET EN-COURS

Les stocks constituent un ensemble de biens et de services qui interviennent dans le stock d’exploitation pour être :

- Soit vendu en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours - Soit consommé au 1er usage

L’entreprise à l’obligation de contrôler par un inventaire au moins une fois tous les 12 mois l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Pour les stocks, elle doit notamment procéder à un inventaire physique des éléments.

I- Nature des stocks

1-Les stocks proprement dits On distingue trois groupes :

Ø Marchandises achetées par l’entreprise pour être revendu en l’état.

Ø Les approvisionnements composés de matières premières (matière et fournitures consommables) qui n’entrent pas dans la composition des produits mais sont consommés au 1er usage et concours à la fabrication.

Ø Les produits qui sont les produits intermédiaires, les produits finis et les produits résiduels.

Les produits intermédiaires sont ceux ayant atteint un stade d’achèvement mais destiné à entrer dans une nouvelle phase du circuit de production.

Les produits finis sont ceux ayant atteint un stade d’achèvement définitif.

Les produits résiduels se composent des déchets ou rebus de fabrication.

2-Les produits en-cours

Il s’agit de biens en cours de formation dans le processus de fabrication. On peut citer

Ø la production de biens (pour lesquels on a des produits e