MCT merise formation pour débuter avec le modele conceptuel de traitement

MCT merise formation pour débuter avec le modèle conceptuel de traitement

Rappel :

Présentation de la méthode MERISE

MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques. Le but de cette méthode est d'arriver à concevoir un système d'information. La méthode MERISE est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques.

La séparation des données et des traitements assure une longévité au modèle. En effet, l'agencement des données n'a pas à être souvent remanié, tandis que les traitements le sont plus fréquemment.

La méthode MERISE date de 1978-1979, et fait suite à une consultation nationale lancée en 1977 par le ministère de l'Industrie dans le but de choisir des sociétés de conseil en informatique afin de définir une méthode de conception de systèmes d'information. Les deux principales sociétés ayant mis au point cette méthode sont le CTI (Centre Technique d'Informatique) chargé de gérer le projet, et le CETE (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement) implanté à Aix-en-Provence.

Cycle d'abstraction de conception des systèmes d'information

La conception du système d'information se fait par étapes, afin d'aboutir à un système d'information fonctionnel reflétant une réalité physique. Il s'agit donc de valider une à une chacune des étapes en prenant en compte les résultats de la phase précédente. D'autre part, les données étant séparées des traitements, il faut vérifier la concordance entre données et traitements afin de vérifier que toutes les données nécessaires aux traitements sont présentes et qu'il n'y a pas de données superflues.

…

L’étude préalable

L’étude préalable, point clé de la démarche Merise est une étape essentielle qui se situe dans le cadre fixé par le schéma directeur.

Elle donne aux responsables les moyens de décider des solutions possibles en fonction des objectifs globalement définis précédemment.

Les 3 phases de l’étude préalables sont :

La phase de recueil

Elle consiste d’une part en la définition de la mission, c’est à dire le but à atteindre (l’application finale) et d’autre part en un diagnostic de l’existant et des moyens disponibles.

La phase de conception

Elle permet, à partir de la perception technique et logique de l’existant de définir des solutions organisationnelles et techniques.

La phase d’appréciation

Elle permet la détermination des conditions de réalisation des diverses solutions proposées et l’établissement d’un planning global.

L’étude détaillée

La conception générale

Recueil des spécifications fonctionnelles générales.

La conception détaillée

Recueil des spécifications fonctionnelles détaillées.

La réalisation

L’objectif de l’étape de réalisation est la production de programmes suivant les spécifications fonctionnelles, après leur acceptation par les responsables de l’entreprise.

La modélisation

Définition

Un modèle peut être défini comme étant une image de la réalité.

Toute réalité complexe doit être représentée afin d’être comprise et maîtrisée.

La démarche utilisée dans Merise amène à représenter plusieurs aspects du système étudié. Ces différents aspects sont d’ordre conceptuel, organisationnel et technique.

A chaque aspect correspond un ou plusieurs modèles.

Le niveau conceptuel

Le niveau conceptuel représente les informations et leurs relations d'une part, les utilisations qui en sont faites et les contraintes d'autre part. Ces définitions sont établies en faisant abstraction de toute contrainte liée à l'organisation.

En terme de données, cette description fait appel au formalisme Entité-Association et se traduit par des entités de base et par des relations avec ces entités.

En terme de traitements, ces mêmes entités vont être décrites par leurs sollicitations ou par les réactions qu'elles déclenchent de la part du système d'information, donc par les traitements dont elles sont les causes et les conséquences. Ceci se fait à l’aide d'événements, de synchronisation et d'opérations.

…

- Le MCT

L’objectif du MCT est de répondre à la question QUOI faire par rapport à un événement. C’est la chronologie qui importe. Autrement dit, le MCT est une représentation de la succession des règles de gestion dont l’entreprise veut se doter pour répondre aux événements auxquels elle doit faire face, du fait de son activité et de son environnement.

- Les concepts du MCT

Ø L’événement

C’est une sollicitation du système d’information qui génère une réaction de la part de celui-ci.

Un événement peut être externe au domaine étudié (ex: commande client) ou interne au SI, souvent le résultat d’un processus antérieur (ex : ordre de préparation). Un événement peut-être aussi temporel, c'est-à-dire lié à des dates qui rythment l’exécution de certains traitements (délai de maintenance, relances )

Ø L’opération

C’est un ensemble d’actions accomplies par le système d’information en réaction à un événement ou à une conjonction d’événements et non interruptibles par un événement externe.

Remarque : Une opération déclenche au moins un résultat. Une opération est représentée par un verbe ou mieux un substantif (ex : Préparer la commande ou préparation de la commande)

Ø Le résultat

Un résultat peut-être un document, un message externe, un nouvel état du SI (nouvelle situation, nouvelles données), créé par une opération, qui peut lui-même jouer le rôle d’événement.

Un résultat externe représente une information envoyée à l’extérieur du SI (ex : facture)

Un résultat interne est un nouvel état du système d’information (ex: ordre de préparation)

Ø La synchronisation

C’est une condition booléenne (ET / OU) traduisant les règles de gestion que doivent respecter les événements pour déclencher une opération. Dans le cas ET, elle marque qu'un événement déjà là doit en attendre un ou plusieurs autres.

Remarque : Pour qu'il soit question de synchronisation, il faut la présence de plusieurs événements déclencheurs ; aussi, le symbole de synchronisation est laissé à blanc dans le cas d'un événement unique. Si tous les événements entrants sont liés par le même opérateur, on peut seulement faire figurer l'opérateur dans le symbole de synchronisation sinon il faut numéroter les événements (a, b ,c ...) et constituer l'expression à l'aide des événements et des opérateurs. (ex : (a ET b) OU c)

Ø Règle d'émission

Condition, traduisant les règles de gestion, qui permet d'exprimer des conditions de sortie des résultats. Remarques : L'expression d'une règle d'émission peut être composée de plusieurs conditions élémentaires reliées par les opérateurs ET, OU. On peut également utiliser l'opérateur NON pour exprimer la négation d'une condition.

Ø Rôle des règles de gestion

Recensées lors de l'étude de l'existant ou définies pour le futur SI, elles décrivent les enchaînements d'opérations. Elles rendent possible le regroupement des actions au sein d'une seule opération non interruptible au niveau conceptuel.

Ø Le processus

C’est un enchaînement synchronisé d'opérations au sein d'un même domaine, généralement déclenché par un événement externe (externe au domaine ou au SI tout entier).

Un MCT est la représentation de l’enchaînement des opérations d’un processus.

1) Réaliser le graphe des flux (représentation des acteurs, événements et résultats externes

2) Pour chaque événement, recenser les opérations déclenchées, et/ou les événements internes produits.

3) Regrouper dans une même opération tous les traitements qui ont les mêmes déclencheurs dans une unité de temps, avec la même synchronisation

Règles de validation

Une opération ne peut pas être interrompue par l’attente d’un événement externe.

Si tel est le cas, il faut décrire une seconde opération déclenchée par cet événement en attente.

Cas particuliers

Cycles : pour une même opération, l'événement déclencheur et l'événement résultat sont identiques.

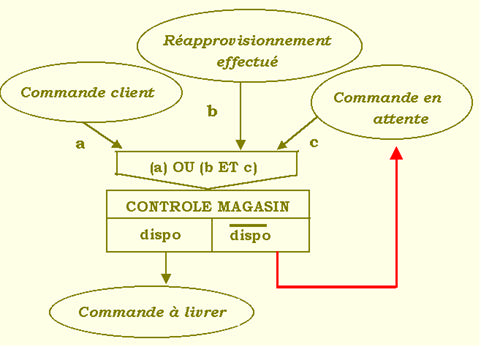

Une commande de client est servie si les marchandises sont disponibles, sinon cette commande est mise en attente. Les commandes en attente sont rééxaminées lors de chaque réapprovisionnement afin de les livrer.

Il faut s'assurer que le cycle a bien un début et une fin : ici, c'est l’événement "Réapprovisionnement effectué" qui permet d'éviter que le cycle ne se déroule sans fin sur les commandes en attente.

Noter l'importance du concept d'occurrences d'événement :

- une occurrence de Réappro est-elle autorisée à consommer toutes les occurrences de Commande en attente ?

- si le réapprovisionnement est insuffisant, de nouvelles occurrences de Commande en attente doivent-elles être créees ?

Les événements consommables

Un client non satisfait peut retourner un article. On lui fait un "avoir". Il peut alors le présenter en caisse pour être remboursé de son achat. Il peut encore remplacer l'article défectueux par un autre, auquel cas on annule l'avoir.

Ce qui pose question :

UNE occurrence de l'événement "avoir établi" ne peut être consommée par 2 opérations (rembourser et imputer). Dit autrement : "avoir établi" ne sait pas vers quelle opération se diriger. On pourrait se dire qu'il est implicite que c'est le premier événement qui survient qui gagne : si Echange survient en premier, alors l'avoir est annulé. Cependant, que se passe-t-il si les 2 événements externes se produisent simultanément ? Si on implémente tel quel ce schéma dans un automate, il est vraisemblable que le client pourra avoir le beurre et l'argent du beurre : se présenter en caisse et faire l'échange pour un seul retour. Il est donc préférable d'expliciter (cf ci-après).

Une autre solution consiste à indiquer explicitement que cet événement est consommable, c'est-à-dire que la première opération qui se déclenche annule l’événement pour l’autre opération.

- Intégration des données dans le MCT (--> MCTA)

Cours inspiré d’un document crée par Marie -Claire Moreau et Christine Gaubert-Macon

- DEFINITION

Le MCTA est une représentation synthétique des traitements qui met en évidence les réactions du système aux événements et l'interaction avec les données.

Il vise à

- Décrire le fonctionnement du système indépendamment de l'organisation

- Donner une vision des traitements et de la coordination des événements déclencheurs

- Rapprocher les données et les traitements

- FORMALISME DU MCTA

Pour mettre en évidence l’articulation entre les données et les traitements dans le MCT, on ajoute à droite de chaque opération les entités ou associations qui sont consultées ou qui subissent un changement d’état (création, mise à jour, suppression, ...)

Un objet correspond à une entité ou une association du MCD correspondant au champ d’étude du SI.

Une action est une manipulation (création, consultation, modification ou suppression) d’un objet du système d’information. Elle est symbolisée par un trait entre l’opération et l’objet manipulé. Ce trait est non orienté s'il s'agit d'une suppression et il est orienté pour les autres types de manipulation, le sens de la flèche dépend du type de manipulation.

Un état d’objet est un stade transitoire par lequel passe un objet (entité ou association) au cours de sa « vie ».

NOM O B J EOTB

Etat avant Etat après

Dans un MCTA, une opération est composée d'un ensemble d'actions sur les données. Les actions sur les données sont de 4 types :

Création d’une occurrence de l’objet 1 dans l’état 1.

Suppression d’une occurrence de l’objet 3

se trouvant dans l’état 2.

Consultation d’une occurrence de l’objet 4 dans l’état 6.

L'état de l’objet n’est pas indiqué mais sera éventuellement testé avant réalisation de la (ou des) action (s) suivante (s).

Modification d’une occurrence de l’objet 2 si elle est dans l’état 3 : elle passe à l’état 4 ou à l’état 5.

L’action de modification inclut implicitement la ou les consultations préalables

--> On ne doit pas séparer les consultations qui précèdent les modifications des modifications elles-mêmes

Remarque générale

L’ordre des actions d’une opération sera si possible présenté de haut en bas.

COMPLEMENTS

Ø Condition de déclenchement

L’action élémentaire peut être accompagnée d’une condition de déclenchement (à indiquer au niveau du trait ou à côté de l’objet). Cette condition peut porter sur l’état de la structure des données à un moment précis et/ou sur le type d’événement constaté à l’entrée de l’opération.

Ø Action collective

Elle permet d’indiquer que l’action intervient sur un ensemble d’occurrences de l’objet concerné (toutes s’il n’y a pas de condition de déclenchement associée limitant le nombre d’occurrences manipulées).

Exemple : en fin de mois, une compagnie d'assurances résilie les polices qu'elle a proposées dès que le délai de signature de celles-ci est dépassé.

C1 : si le délai de signature est dépassé

Ø Cohérence de la base de données

Une BD a cohérent si elle ne comporte pas de contradictions (par rapport aux règles de gestion en particulier)

- Une action peut ne pas laisser la structure de données dans un état cohérent.

- En revanche, la cohérence doit toujours être assurée au niveau d’une opération.

Ø REGLES DE VALIDATION D’UN MCTA

- Une opération conceptuelle ne doit pas être interrompue par l’attente d’un événement externe

- Une opération conceptuelle prend la structure de données manipulées dans un état cohérent et la rend dans un état cohérent

Ø Exemple de MCTA

C1 : si le client était précédemment un client prospect (c'est-à-dire client potentiel).

C2 : s'il s'agit d'un nouveau client ou si le client était précédemment un client prospect, le client est mis en portefeuille (c'est-à-dire qu’il est réellement client)

C3 : si disponibilité de tous les produits (quantité en stock suffisante pour assurer la livraison)

Remarque : on considère ici qu’il n’y a pas de livraison partielle

Synchronisation

Une condition de synchronisation est représentée par une condition booléenne liant les événements déclencheurs grâce aux opérateurs logiques " Et ", " Ou " et " Non ".

L’opération n’est pas déclenchée si la condition n’est pas réalisée.

Règle d’émission

Une règle d’émission définit la condition sous laquelle des événement résultats seront produits par une opération.

Une opération peut avoir une ou plusieurs règles d’émission, une règle gérant l’émission de un ou plusieurs événements résultats.

Une opération peut ne pas avoir de règle d’émission. Dans ce cas, l’émission des événements est inconditionnelle.