Cours Merise Pas à Pas

LA METHODE MERISE

Système d'Information (S.I)

Le système d'information ( SI ) est le domaine dans lequel MERISE s'applique. Le SI est composé des moyens (humains et techniques) nécessaires au stockage et au traitement de l'information d'une organisation.

Les fonctions du système d’information

1- Recueillir l’information (saisie)

2- Mémoriser l’information (stockage dans des fichiers ou bases de données)

3- Exploiter l’information (traitement)

a. Consulter

b. Organiser

c. Mettre à jour

d. Produire de nouvelles informations par des calculs

4- Diffuser l’information (édition)

Présentation de la méthode MERISE

MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques. Le but de cette méthode est d'arriver à concevoir un système d'information. La méthode MERISE est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques.

Histoire

La méthode MERISE date de 1978-1979, et fait suite à une consultation nationale lancée en 1977 par le ministère de l'Industrie dans le but de choisir des sociétés de conseil en informatique afin de définir une méthode de conception de systèmes d'information. Les deux principales sociétés ayant mis au point cette méthode sont le CTI (Centre Technique d'Informatique) chargé de gérer le projet, et le CETE (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement).

Cycle d'abstraction de conception des systèmes d'information

La conception du système d'information se fait par étapes, afin d'aboutir à un système d'information fonctionnel reflétant une réalité physique. Il s'agit donc de valider une à une chacune des étapes en prenant en compte les résultats de la phase précédente.

Cette succession d'étapes est appelée cycle d'abstractionpour la conception des systèmes d'information :

| Analyse des données | Analyse des traitements | Analyse des données | Analyse des traitements | |||

| Niveau conceptu el | Quelles informations manipule-t-on ? | Que veut-on faire ? | Niveau conceptu el | Modèle conceptuel des données (M. C. D.) | Modèle conceptuel Des traitements (M. C. T.) | |

| Niveau logique | Comment structurer ces données ? | Qui fait quoi, où, quand ? | Niveau logique | Modèle logique des données (M. L. D.) | Modèle organisationnel des traitements | |

| Niveau physique | Où les stocker ? | Comment ? | Niveau physique | Tables et index | Procédures(M.O.T.) |

A partir des deux principes de séparation de l’analyse des données et de l’analyse des traitements d’une part, et d’une démarche en trois étapes, on obtient les questions à se poser dans le tableau suivant :

A chacune de ces six questions, il s’agira d’amener des réponses. Le tableau suivant présente les documents qu’e la méthode Merise produit pour y répondre:

Bases de données

Une base de données est un ensemble structuré de données enregistrées sur des supports accessibles sur ordinateur, représentant les informations du monde réel et pouvant être interrogées par différents utilisateurs.

Les différents modèles de données à étudier

Le modèle conceptuel de la communication (MCC)

Le modèle conceptuel des données (MCD)

Modèle conceptuel des traitements ( MCT )

Le modèle logique des données (MLD)

Modèle Organisationnel des traitements ( MOT )

Le modèle physique des données (MPD)

Modèle Opérationnel des traitements ( MOPT )

Le modèle conceptuel de la communication (MCC) Diagramme

Modèle Conceptuel de Communication (MCC), représente les systèmes fonctionnels externes et internes à l’entreprise. A chaque fonction correspond un objectif de l’entreprise. Les échanges d’informations entre ces fonctions sont répertoriées et les informations recensées.

• La première étape de ce modèle est d'arriver à isoler le système. Il s'agit donc de définir le système et les éléments externes avec lesquels il échange des flux d'information. Ces éléments extérieurs sont appelés acteurs externes (ou partenaires).

• La seconde étape consiste à découper l'organisation en entités appelées acteurs internes(ou domaines).

• La dernière étape est l'analyse des flux d'information, c'est-à-dire la définition des processus.

Exemple

Exemple d’ acteurs

Un acteur est une entité, humaine ou matérielle, intervenant dans le système d’information. Les acteurs se divisent en deux catégories, internes et externes, selon leur appartenance ou non à l’entreprise

Les acteurs du système bibliothèque:

| Code acteur | Acteur |

| A1  | Responsable de la |

| A2 | bibliothèqueLe service de catalogage |

| A3 | Le fournisseur |

| A4 | Le service de la comptabilité |

| A5 | Les utilisateurs |

Exemple de flux

Un flux est un échange d’informations entre un acteur émetteur et un acteur récepteur. Un flux est émis par un acteur à destination d’un autre acteur.

| Code Flux | Flux |

| F1 | Contact fournisseur pour devis |

| F2 | Établissement de fiche de |

| F3 | CommandeEmprunt des documents |

| F4 | Retour des documents |

| F5 | Validation des livraisons |

| F6 | Réservation des documents |

Le diagramme des flux de la bibliothèque

l'organisation

les acteurs externes

flux d'information

Exemple diagramme des flux

Modèle conceptuel des données ( MCD )

Le MCD est l'élément le plus connu de MERISE et certainement le plus utile. Il permet d'établir une représentation claire des données duSystème d’Informationet définit les dépendances fonctionnelles de ces données entre elles.

Les éléments utilisés pour la formalisation d'un MCD sont les suivants :

| Propriété Type | Définition d'une caractéristique d'un objet ou d'une association. Une propriété Type est elle-même caractérisé par un type (Chiffre ou Texte ...) et une longueur. L'ensemble des propriétés types du MCD compose le dictionnaire des données. |

| Entité Type | Définition d'entités (objets physiques ou abstraits) ayant des caractéristiques comparables. |

| L’association (ou relationtype) | Définition d'une Association liant plusieurs Entités Types. Signification d'un lien entre deux ou plusieurs types d'objets. |

| Identifiant | Propriété Type ou concaténation de Propriétés Types permettant de distinguer une entité parmi toute les autres dans une Entité Type. |

| Cardinalité minimum | Nombre minimum de fois où une entité est concernée par l'association. 0 indique que les entités ne sont pas obligatoirement concernés par l'association. |

| Cardinalité maximum | Nombre maximum de fois où une entité est concernée par l'association. N signifie plusieurs fois sans préciser de nombre. Ce nombre ne peut être égal à 0. |

Propriété Type

Pour faciliter la conception ultérieure des bases de données, il est recommandé de définir un dictionnaire de données qui regroupe les propriétés atomiques informations élémentaires qui ne peuvent pas être

| Nom donnée | Code donnée | Type |

| Adresse fournisseur | ADR FOU | A |

| Adresse utilisateur | ADR UTI | A |

| Auteur ouvrage | AUT OUV | A |

| Code fournisseur | COD FOU | A |

| Code type livraison  | COD TYP LIV | A |

| Code utilisateur | COD UTI | A |

| Date de prêt | DAT PRE | N |

| Date de retour | DAT RET | N |

| Éditeur ouvrage | EDR OUV | A |

Entité Type

• Une entité est la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système que l'on désire décrire.

• On appelle classe d'entité un ensemble composé d'entités de même type.

• Le classement des entités au sein d'une classe s'appelle classification(ou abstraction).

• Chaque entité est composée de propriétés.

Par exemple: on considère l’entité ARTICLE qui regroupe les propriétés :

Référence, Désignation et PrixUnitaireHT.

| Libellé |

| Liste des propriétés . . . |

Les classes d'entités sont représentées par un rectangle. Ce rectangle est séparé en deux champs:

•le champ du haut contient le libellé. Ce libellé est généralement une abréviation pour une raison de simplification de l'écriture. Il s'agit par contre de vérifier qu'à chaque classe d'entité correspond un et un seul libellé, et réciproquement.

•le champ du bas contient la liste des propriétés de la classe d'entité.

Identifiant

Un identifiant est un ensemble de propriétés (une ou plusieurs) permettant de désigner une et une seule entité. La définition originale est la suivante: L'identifiant est une propriété particulière d'un objet telle qu'il n'existe pas deux occurrences de cet objet pour lesquelles cette propriété pourrait prendre une même valeur.

Les attributs d'une classe d'entité permettant de désigner de façon unique chaque instance de cette entité sont appelé identifiant absolu. Le modèle conceptuel des données propose de souligner les identifiants (parfois de les faire précéder d'un #).

Modèle conceptuel des données ( MCD ) Occurrence d’entité ou individu

D’après la définition d’une entité, on sait que la connaissance d’une valeur de la rubrique identifiante détermine la connaissance des valeurs des autres rubriques de l’entité. L’ensemble de ces valeurs est appelé occurrence d’entité.

Le tableau suivant présente des exemples d’occurrences de l’entité ARTICLE:

Modèle conceptuel des données ( MCD ) L’association (ou relation-type)

Une association (appelée aussi parfois relation) est un lien sémantique entre plusieurs entités. Une classe de relation contient donc toutes les relations de même type (qui relient donc des entités appartenant à des mêmes classes d'entité).

Une classe de relation peut lier plus de deux classes d'entité. Voici les dénominations des classes de relation selon le nombre d'intervenants:

•Une classe de relation récursive (ou réflexive) relie la même classe d'entité

•Une classe de relation binaire relie deux classes d'entité

•Une classe de relation ternaire relie trois classes d'entité

•Une classe de relation n-aire relie n classes d'entité Les classes de relations sont l'intitulé décrit le type de relation qui relie les classes d'entité (généralement un verbe).

On définit pour chaque classe de relation un identificateur de la forme Ri permettant de désigner de façon unique la classe de relation à laquelle il est associé. On peut éventuellement ajouter des propriétés aux classes de relation.

Modèle conceptuel des données ( MCD ) L’association (ou relation-type)

Par exemple, dans le modèle conceptuel de données relatif à la gestion des annonces on introduit les deux associations « Déposer » et « Concerner » afin d’exprimer les réalités suivantes : un client dépose une annonce et une annonce concerne une rubrique.

Il peut y avoir, entre deux mêmes entités, plusieurs associations qui représentent chacune des réalités différentes.

Cardinalité

Les cardinalités permettent de caractériser le lien qui existe entre une entité et la relation à laquelle elle est reliée. La cardinalité d'une relation est composé d'un couple comportant une borne maximale et une borne minimale, intervalle dans lequel la cardinalité d'une entité peut prendre sa valeur:

• la borne minimale (généralement 0 ou 1) décrit le nombre minimum de fois qu'une entité peut participer à une relation

• la borne maximale (généralement 1 ou n) décrit le nombre maximum de fois qu'une entité peut participer à une relation

Un couple de cardinalités placé entre une entité E et une association A représente le nombre minimal et maximal d’occurrences de l’association A.

Cardinalité

Résumé

Présentation Graphique

Entité Nom Entité Association Nom Association Cardinalité Max

Cardinalité Min Identifiant

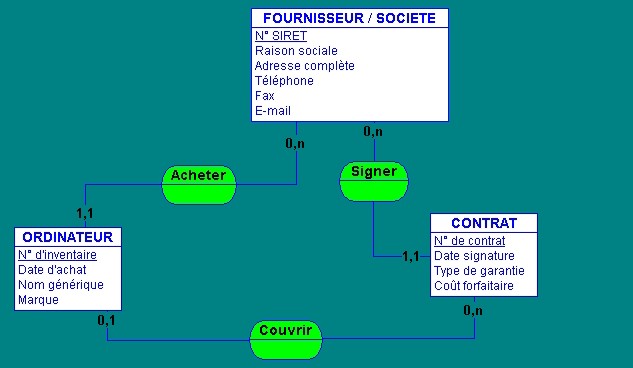

Exercice N°1

Exercice n° 1 :

Au service de l'intendance :

?Chaque ordinateur est identifié par un N° d'inventaire crée par l'intendant.

?Sa date d'achat doit être conservée, ainsi que son nom générique et sa marque.

?Les informations courantes sur le fournisseur de l'ordinateur sont notées.

?Certains sont couverts par un contrat de maintenance. Le type de garantie, la date de signature, sa durée sont indispensables. Un contrat peut couvrir plusieurs ordinateurs et a un coût forfaitaire.

?Un contrat est toujours signé auprès d'une société dont on désire garder toutes les coordonnées. Celle-ci est bien souvent le fournisseur.

Présentez le MCD.

Corrège Exe N° 1

Exercice N°2

Exercice n° 2 :

Chez le proviseur adjoint :

?Les informations courantes sur un élève sont recueillies.

?Un élève est toujours inscrit dans une classe identifiée par un code.

?Chaque classe a un professeur principal.

?Un professeur enseigne une, ou plusieurs matières y compris dans la même classe (c'est le cas de nombreux professeurs d'Économie & Gestion.

?Les coordonnées d'un professeur doivent être connues.

Corrège Exe N° 2

Exercice N°3

Exercice n° 3

Présentez un MCD qui vous permettrait de gérer l'ensemble de toutes les évaluations de vos élèves, sachant que :

?Vous avez plusieurs classes.

?Vous enseignez éventuellement plusieurs matières.

?Tous vos devoirs n'ont pas le même coefficient.

?A la veille de chaque conseil de classe (3 dans l'année) vous voulez conserver la moyenne trimestrielle de chaque élève dans chaque discipline.

Corrège Exe N° 3

Il s’agit de représenter, par un formalisme précis et en grande partie standardisé, l’ensemble des traitements que l’on doit réaliser pour répondre aux attentes du projet défini en amont de l’analyse, IL FAUT OUBLIER LES MOYENS QUI SERONT MIS EN OEUVRE POUR LA RÉALISATION. (il s’agit uniquement

de décrire le problème à traiter

| Événement | Interne ou Externe au SI il s'agit d'un déclencheur pour le lancement d'une opération ou le résultat d'une opération à destination du monde extérieur. | |

| Synchronisati on | Règle indiquant les événements et l'enchaînement de ces derniers nécessaires au lancement d'une opération. Il s'agit d'une expression logique composée essentiellement de OU et de ET | |

| Opération | Liste des actions à réaliser si la synchronisation associée est réalisée. L'ensemble des actions de l'opération s'exécute sans interruption ni attente d'événement. | |

| Émission | Expression logique indiquant selon le résultat de l'opération quels événements internes au SI sont créés. | |

| Les Sets étapes de la réalisation d’un M.C.T : | ||

| 1. Le collectage des acteurs et des événementsmessages 2. Le diagramme de flux des données (DFD) 3. Reconnaissance de domaines | 1. Ébauche du M.C.T 2. Enrichissement du M.C.T 3. Vérification du M.C.T | |

4.Diagramme ordonné des messages

Le collectage des acteurs et des événements-messages:

Collecter l’ensemble des procédés amenant une modification des valeurs des attributs manipulés par le système, et conceptualiser ces procédés en événement-messages (actions amenant une modification des données) et acteurs (ressources

à l’origine ou à la réception de l’événement-message).

EXEMPLE : Réparateur horloger

Acteurs :

Client

Réparateur

Service comptable

Événements-messages :

Dépôt de la montre

Devis

Acceptation de réparation

Refus de réparation

Montre réparée

Facture à régler

Paiement

Carte de garantie Facture acquittée

Présentation facture acquittée

Montre rendue

Le diagramme de flux des données (DFD):

But : • Représenter sous forme compacte, et par conséquent plus lisible, l’ensemble des acteurs et des messages les reliant. Moyens : • Présenter les acteurs dans des ovales, et les messages sous forme de flèches entre acteurs à l’origine et à la réception du message.

Reconnaissance de domaines:

Hiérarchiser le diagramme obtenu, et donc le simplifier au niveau le plus haut de la hiérarchie.

Diagramme ordonné des messages:

But : • Faire apparaître la chronologie des messages, et par conséquent commencer à faire apparaître leurs interactions et dépendances.

Moyens : • Représenter dans un cercle chacun des événement-messages.

• Représenter par des flèches orientées les précédences chronologiques des événement-messages.

Ébauche du M.C.T:

But : • Décrire l’ensemble des dépendances entre événement-messages, en précisant, à partir du diagramme orienté, les actions permettant la génération de ces événementmessages, et les conditions de déclenchement de ces actions.

Moyens : • Reprendre le diagramme précédent, et préciser, pour chaque flèche définie dans ce diagramme, un nom d’action (dans un rectangle), précédé des conditions de déclenchement (dans un “pentagone rectangle”) et suivi des conditions de sortie. Les conditions de déclenchement sont appelées “synchronisations”.

Enrichissement du M.C.T:

But : • Préciser les conditions de déclenchement et les charges des différents événements, pour pouvoir plus tard vérifier la vie du système.

Moyens : • ajouter en amont de chaque événement la capacité du système (çàd le nombre maximum, s’il existe, d’occurrences de l’événement pouvant être en attente dans le système. Ce nombre sera supposé indéterminé s’il n’est pas précisé). Ce nombre est représenté entre crochets.

• Ajouter, sur chaque flèche partant de chaque événement, sa participation à l’action suivante (çàd le nombre d’occurrences de l’événement qui doit être fourni à l’action suivante. Ce nombre sera supposé de 1 s’il n’est pas précisé).

Vérification du M.C.T:

But : • S’assurer de la cohérence de chacune des actions décrites, en vérifiant, pour chacune d’entre elles, les 11 règles suivantes.

Règles :

1 Si une synchronisation est associée à plus d’un événement contributif (e.c), elle ne doit pas être déclenchable par un seul événement contributif (e.c).

2 Si une action est précédée de plus d’un e.c, le prédicat de synchronisation ne doit pas être toujours fausse3 La participation d’un e.c doit être au plus égal à sa capacité.

4 Chaque e.c doit contribuer à au moins une synchronisation sans durée limite

5 Une synchronisation doit avoir au plus un e.c de durée limite égale à 0

6 Les conditions locales portent uniquement sur les attributs des messages associés aux e.c7 La cardinalité d’un événement résultat doit être au plus égale à sa capacité.

8 La disjonction des règles de sortie doit être systématiquement vraie

9 Toue propriété d’un événement-message doit figurer dans le M.C.D.

10 Tout événement en entrée d’une action doit constituer un modèle externe valide.

11 Tout événement en sortie d’une action rendant activable cette action doit constituer un modèle externe valide en mise à jour.

Le modèle logique des données (MLD)

Le modèle logique des données consiste à décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation. Il s'agit donc de préciser le type de données utilisées lors des traitements.

Traduction d’une Classe d’entité

Chaque classe d'entité du modèle conceptuel devient une table dans le modèle logique. Les identifiants de la classe d'entité sont appelé clésde la table, tandis que les attributs standards deviennent des attributs de la table, c'est-à-dire des colonnes.

Le modèle logique des données (MLD)

Traduction d’une Classe de relation

?si une des classes d'entités possède une cardinalité faible:

la table aura comme attributs, les attributs de la classe ayant une cardinalité faible, puis le (ou les) attribut(s) de relation et enfin les attributs de la seconde classe précédé du nom de la classe.

?si les deux classes d'entités possèdent une cardinalité forte:

la table aura comme attributs, les attributs des deux classes de relation précédés des noms des classes respectives, puis le (ou les) attribut(s) de relation.

Le modèle logique des données (MLD) Exemple de transfert

| LIVRES |

| N° Titre Auteur Editeur Série |

LIVRES(N°;Titre;Auteur;Éditeur;Série) nom de la table : LIVRES

Degré de la table : 5

Attribut : N°; Titre; Auteur; Éditeur; Série

Domaine de N°; Entier, 3 de long,

Domaine de Titre et Série; Caractère , 30 de long

Domaine de Auteur et Éditeur; Caractère , 20 de long

Présentation en extension de la table

| LIVRE S | N° | Titre | Auteur | Éditeur | Série |

| tuple 1 | 1 | Osaka 2007 | Hergé | Lucky | Athlétisme |

| tuple 2 | 2 | malinois | Tronchet | Qodscan | les oiseaux |

| tuple 3 | 3 | terrorisme | Bourgeon | Boulahya  | Islam |

| tuple 4 | 4 | Fleur de Kenitra | Quino | Jrada | Wald Halala |

| tuple | 5 | L’amour de EITIA | Hergé | Iliass | Khdija |

5

Le modèle logique des données (MLD)

Éliminer les groupes répétitifs

Sortir le groupe répétitif de la table initial.

| COMMANDE |

| n° commande date n° client nom n° article désignation qté commandée |

Transformer le groupe répétitif en table, trouver sa clé et rajouter dans la clé de cette nouvelle table la clé primaire de la table initiale.

Devient

|

|

Rôle :

Le Modèle Organisationnel des Traitements (MOT) décrit l ’organisation des traitements du système étudié et, en particulier, il décrit OU sont exécutés les traitements, QUAND ils sont exécutés et QUI ou QUOI les exécute.

Définition générale

– Périodicité : Période (ou fréquence) d ’exécution d ’une tâche sur un poste de travail. Cette indication répond à la question du

QUAND ?

– La périodicité définit l ’instant (aléatoire, périodique régulier, périodique irrégulier, plage de temps, calendaire, etc.…) de déclenchement d ’une tâche.

– Acteurs (ou intervenants) : Personnes exécutant une tâche et faisant partie d ’un poste de travail.

– Tâche : Traitement dont l ’exécution se fait sur un seul poste de travailet qui, une fois déclenchée, se poursuit jusqu ’à son terme sans interruption d ’événement extérieur.

– Procédure (ou procédure fonctionnelle) : Ensemble de tâches concourant à une même fonctionnalité.

– Poste de travail : Entité physique comprenant des ressources sur un lieu donné et un responsable.(Les étudiant, Formateurs) – Ressources : Les ressources d ’un poste de travail sont les moyens matériels et humains dont le poste doit être muni pour qu ’une tâche puisse y être exécutée.

Ce sont essentiellement :

• les intervenant,

• les moyens d ’entrée et de sortie informatiques,

• • les moyens de traitement des données (ordinateurs, micro, etc. …), • les logiciels,

• les ensembles de données stockées utilisées.

– Degré d ’automatisation : Cette information décrit la nature de la tâche (Manuelle ou informatisée).

Exemple :

– Société de vente de produits,

– Présence du client au comptoir de la société.

Le modèle physique des données (MPD)

Cette étape consiste à implémenter le modèle dans le SGBD, c'est-à-dire le traduire dans unlangage de définition de données.

S’intéresse à l’optimisation de la gestion des données en fonction de l’outils choisi pour cette gestion et des traitements qui utilisent ces données, à savoir:

?Définir la place nécessaire à chaque table.

?Définir l’implantation physique de la base de données sur les disque.

?Optimiser les temps d’accès à l’information.

Modèle Opérationnel des traitements ( MOPT )

Le MOPT est fortement dépendant des outils de développements choisis.

S’intéresse à la structure interne de touts les application du projet, son objectif étant la préparation du développement