Cours electricite relais

Documentation de cours sur l'electricite relais

...

Les relais électromagnétiques

1- Généralités

1-1- Principe

Le principe de fonctionnement d'un relais est illustré par la figure ci-dessous :

La palette en fer doux est attirée par la bobine lorsque celle-ci est alimentée (cf cours d'électromagnétisme).

La palette entraîne les contacts mobiles. Ceux-ci passent alors de la position repos (R) à la position travail (T).

Dans l'exemple ci-dessus, le relais possède deux contacts mobiles. Il peut n'y en avoir qu'un seul, ou plus.

De même, il n'y a pas forcément de bornes de sortie du contact repos.

Symbole normalisé du relais :

Les contacts prennent le même nom que la bobine. Ils sont représentés sur le symbole dans leur position de repos.

Exemple : Pour la bobine RE4, il y a deux contacts mobiles qui prennent les noms REA-1 e RE4-2.

Les tensions d'alimentations des bobines des relais (appelées tensions de servie) sont normalisées.

Les valeurs les plus courantes sont : 5V, 6V, 12V, 24V et 48 V DC.

Comme pour les C.I. contenant plusieurs fonctions identiques (les portes logiques par exemples) on peut disperser les contacts dans le schéma pour rendre celui-ci plus facile à lire (sans s'occuper de leur position dans le boîtier du relais).

Définition des relais

Elle se rapporte essentiellement au type, à la tension de service de la bobine, ainsi qu'au nombre de contacts et à leur pouvoir de coupure.

Nombre de contacts :

Ex : 1T = 1 contact travail (pas de contact établi en position de repos)

1RT = 1 contact ayant une position repos et une position travail

2RT = 2 contacts ayant chacun une position repos de une position travail, comme dans l'exemple de la page 1

Le mode de repérage des contacts permet de les attribuer à une bobine précise.

Les contacts prennent toujours le même nom que la bobine qui les commande, et sont représentés en position de repos.

Les contacts RE3-x sont commandés par la bobine RE3, et les contacts RE4-x sont commandés par la bobine RE4.

1-1-1- Colorier chaque bobine de deux couleurs différentes.

1-1-2- Cercler chaque contact avec la couleur de sa bobine de commande.

1-1-3- Représenter en couleur la position que va prendre chaque contact lorsque la bobine correspondante sera alimentée.

1-2- Forme et présentation des boîtiers de relais

Suivant la puissance à commuter et le type de commande, on trouve des relais en boîtier "Dual In Line" (les même boîtiers que les circuits intégrés logiques) ou bien dans des boîtiers spécialisés de grandes dimensions.

Les constructeurs cherchent à rendre la fixation des relais dans les armoires électriques aisée et réalisent les boîtiers en conséquence.

Quelques exemples de relais :

Relais en boîtier DIL :

2- Intérêt du relais

2-1- Gain en puissance

Les relais apportent un gain en puissance important.

Une bobine alimentée sous quelques volts à quelques dizaines de volts et quelques dizaines de mA peut commuter quelques centaines de watts à quelques kW.

Soit un relais dont la bobine de résistance 150 Ω est alimentée sous UB = 12 V. Ce relais commute une charge alimentée sous 230 V AC et consommant 1,5 A.

2-1-1- Repérer sur le schéma le contact travail et le contact repos.

2-1-2- Calculer la puissance PB appliquée pour commander la bobine.

2-1-3- Calculer le rapport des puissances PRL / PB.

2-2- Isolation galvanique

Cette expression indique qu'il n'y a aucun point commun, même pas la masse, entre la partie commande (l'alimentation de la bobine) et la partie puissance (les contacts du relais).

Dans notre exemple, l'absence de liaison électrique entre le 230 V et la commande de la bobine assure une sécurité pour l'électronique de commande et pour l'utilisateur.

La valeur de cet isolement est définie par la DDP maximale que l'on peut appliquer entre les contacts et la bobine du relais sans qu'il y ait risque d'amorçage d'un arc électrique.

2-3- Problème posé par l'emploi des relais

Du fait de la présence de la bobine, le circuit de commande doit supporter d'importantes surtensions lors de l'interruption du courant quand on cesse d'alimenter celle-ci. En effet, lorsque le courant bobine est brutalement coupé il se produit aux bornes de la bobine une très brève surtension inverse. Si ce phénomène électrique est utile pour le fonctionnement des allumages de voitures, il peut être très dangereux pour le transistor qui alimente le relais.

Prenons le cas où la bobine est alimentée par un transistor NPN :

C

Vcc T R D

Au blocage du transistor (interruption brutale du courant dans la bobine) apparaît sur le collecteur une brève surtension positive qui s'ajoute à la tension d'alimentation Vcc, d'où le risque de claquage du transistor ! C'est pour éviter ce phénomène de surtension qui peut aller jusqu'à la destruction du transistor que l'on monte une diode en parallèle de la bobine du relais, qui court-circuite l'impulsion. Cette diode est toujours montée en sens inverse de le tension d'alimentation, et s'appelle une diode de roue libre.

3- Choix d'un relais

3-1- Définition des caractéristiques principales nécessaires

Le choix d'un relais dépend de la charge à piloter et donc de la tension max et du courant max devant alimenter la charge. C'est le pouvoir de coupure du relais.

RL peut également être inductive et poser des problèmes de surtension et donc d'étincelles destructrices sur les contacts du relais cette fois-ci !

Remarque sur le pouvoir de coupure :

Il s'agit plutôt d'une puissance de coupure.

Par exemple : un relais pouvant commander sur son contact 1 A en 220 V = 220 VA pourra couper 2 A en 110 V = 220 VA.

Il reste malgré tout des limites maximales à ne pas dépasser :

Exemple avec le même relais : il est évident que l'on ne pourra pas couper 0,1 A en 2200 V = 220 VA si le relais n'est pas spécialement étudié pour travailler en haute tension (arcs électriques, problèmes d'isolation, etc.) !

Une fois le relais choisi, il faut le commander par un circuit qui va alimenter ou non sa bobine. Il se pose maintenant un problème d'adaptation : le circuit est-il capable de commander cette bobine ?

Exemple : On désire alimenter la bobine d'un relais par une commande provenant d'une porte logique C-MOS. Le courant d'alimentation de la bobine est de 100 mA. Il est évident que la porte logique ne peut pas alimenter directement la bobine (100 mA étant bien supérieur au courant de sortie que peut fournir une porte logique C-MOS). Dans ce cas là, la solution d'adaptation retenue sera généralement l'emploi d'un transistor en commutation.

… … ..

Mise en situation

Vous aurez, au cours de cet exercice, à identifier les différents contacts d’un relais de commande et à localiser les bornes de branchement de la bobine du relais. Par la suite, vous devrez réaliser le branchement à un circuit comprenant différents composants. Finalement, vous aurez à tracer des schémas électriques selon une séquence d’opération et à en faire le branchement.

- Faites d’abord la lecture complète des diverses étapes de cet exercice.

- À l’aide de la fiche signalétique du relais de commande, complétez le tableau de la figure 1.105.

...

- À l’aide de l’ohmmètre et du schéma électrique imprimé sur le relais de commande, repérez les numéros identifiant les bornes du relais et inscrivez-les dans les cercles correspondants de la figure 1.106.

...

- Vérifiez si le contacteur est muni d’une bobine 120 V, sinon remplacez la bobine du contacteur par une bobine 120 V.

- Reliez le relais de surcharge thermique au contacteur.

- Faites l’étude du schéma électrique de la figure 1.107.

...

- À l’aide du schéma de fonctionnement de la figure 1.107, complétez le schéma de raccordement de la figure 1.108.

Faites au besoin l’inspection de chacun des composants avant de compléter le schéma de raccordement de la figure 1.108.

...

Faites vérifier le schéma de raccordement complété.

- Branchez le montage électrique selon le schéma de raccordement de la figure 1.108, sans toutefois brancher la fiche 120 V à la source d’alimentation.

Assurez-vous qu’aucune source 120 V n’entre en contact avec le circuit 24 V.

- Ajustez le bouton de contrôle du thermostat à 50˚F pour vous assurer que les contacts du thermostat soient ouverts.

- Reliez le pressostat aux manomètres et au manodétendeur du cylindre d’azote.

- Ajustez le pressostat basse pression de manière à ce que les contacts ferment à une pression de 25 lb/po2 manométrique, et qu’ils ouvrent à une pression de 5 lb/po2 manométrique.

- Branchez la fiche 120 V à la source d’alimentation.

À cette étape-ci, la lampe doit être allumée, la résistance 150 W doit chauffer et la bobine du relais ainsi que le moteur à bobine écran ne doivent pas être sous tension .

- Tournez le bouton de contrôle du thermostat d’ambiance de manière à faire fermer les contacts (environ 70˚F ou selon la température ambiante de la pièce).

Lorsque les contacts du thermostat ferment, la bobine du relais de commande doit être sous tension, la lampe doit être éteinte et la résistance 150 W ne doit plus chauffer. La bobine du contacteur est toujours hors-tension, cependant, le moteur à bobine écran doit fonctionner.

- À l’aide du manodétendeur et des manomètres, augmentez la pression au pressostat de manière à faire fermer les contacts.

Vous devriez entendre le bruit d’enclenchement des contacts du contacteur lors de la mise sous tension de la bobine.

Faites vérifier votre travail.

- Débranchez le montage électrique.

- Tracez dans l’espace de la figure 1.109 le schéma de fonctionnement comprenant les mêmes composants électriques, mais devant fonctionner selon les consignes d’opération suivantes.

– La bobine du relais de commande est contrôlée par le pressostat basse pression.

– Le thermostat d’ambiance ferme les contacts sur une augmentation de température et contrôle la résistance 150 W.

Lorsque la bobine du relais de commande est hors-tension :

– la bobine du démarreur magnétique fonctionne;

– le moteur à bobine écran fonctionne;

– la résistance 150 W ne chauffe pas;

– la lampe est éteinte.

… …

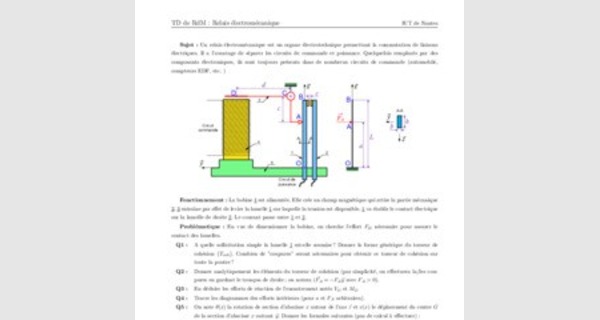

Sujet : Un relais électromécanique est un organe électrotechnique permettant la commutation de liaisons électriques. Il a l’avantage de séparer les circuits de commande et puissance. Quelquefois remplacés par des composants électroniques, ils sont toujours présents dans de nombreux circuits de commande (automobile, compteurs EDF, etc. )

Fonctionnement : La bobine 4 est alimentée. Elle crée un champ magnétique qui attire la partie mécanique 3. 3 entraîne par effet de levier la lamelle 1 sur laquelle la tension est disponible. 1 va établir le contact électrique sur la lamelle de droite 2. Le courant passe entre 1 et 2.

Problématique : En vue de dimensionner la bobine, on cherche l’effort FD nécessaire pour assurer le contact des lamelles.

Q1 : A quelle sollicitation simple la lamelle 1 est-elle soumise ? Donner la forme générique du torseur de cohésion {Tcoh}. Combien de "coupures” seront nécessaires pour obtenir ce torseur de cohésion sur toute la poutre ?

Q2 : Donner analytiquement les éléments du torseur de cohésion (par simplicité, on effectuera la/les coupures en gardant le tronçon de droite ; on notera (F~A = −FA~y avec FA > 0).

Q3 : En déduire les efforts de réaction de l’encastrement notés YO et MO

Q4 : Tracer les diagrammes des efforts intérieurs (pour a et FA arbitraires).

…

Q8 : Quel est l’effort FA assurant le contact des lamelles 1 et 2. Effectuer l’application numérique.

Données : e = 1 mm, L = 3 cm, a = 2 cm, h = 3mm, b = 0, 4mm et E = 88 GP a.

Q9 : A partir de l’équation d’équilibre en moment du levier 3, établir la relation entre FA et FD.

Q10 : Donner enfin l’effort FD nécessaire à établir le contact. Effectuer l’application numérique.

Données : d = 1, 3 mm et c = 0, 8 mm