Cours de comptabilité générale - 3ème Licence

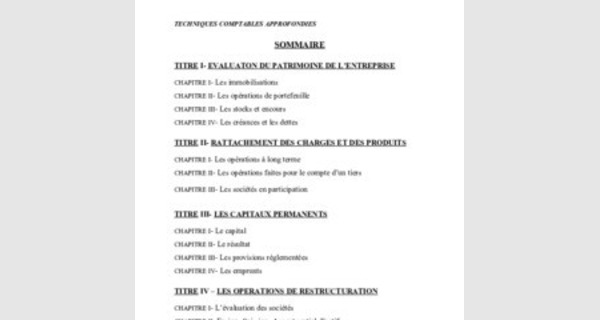

SOMMAIRE

TITRE I- EVALUATON DU PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE I- Les immobilisations

CHAPITRE II- Les opérations de portefeuille

CHAPITRE III- Les stocks et encours

CHAPITRE IV- Les créances et les dettes

TITRE II- RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS

CHAPITRE I- Les opérations à long terme

CHAPITRE II- Les opérations faites pour le compte d’un tiers

CHAPITRE III- Les sociétés en participation

TITRE III- LES CAPITAUX PERMANENTS

CHAPITRE I- Le capital

CHAPITRE II- Le résultat

CHAPITRE III- Les provisions réglementées

CHAPITRE IV- Les emprunts

TITRE IV – LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION

CHAPITRE I- L’évaluation des sociétés

CHAPITRE II- Fusion- Scission- Apport partiel d’actif

RAPPEL

I- LES PRINCIPES COMPTABLES

1-Prudence :

Appréciation de raisonnable des faits pour ne pas transférer aux exercices futurs des risques actuels.

- Comptabilisation des pertes latentes sous forme de provision

- Non-comptabilisation des produits ou gains latents

- Comptabilisation des amortissements

- Comptabilisation du bénéfice partiel

- Compensation entre gains et pertes de change des opération en devise 2- Permanence des méthodes :

Méthode d’évaluation, méthode de comptabilisation, méthode de présentation des états financiers, doivent être identique d’un exercice à un autre. Ceci est fait pour permettre la comparabilité des états par exercices Exception:- Erreurs fondamentales

- Changement dans la réglementation comptable ( exemple: PCI au SYSCOA )

3- Spécialisation ou indépendance des exercices :

Il est rattaché à un exercice les charges et les produits qui le concernent et rien que ceux –là. Les régularisations ( Les comptes de régularisation appartiennent à une subdivision du compte principal ).

4- Intangibilité :

Le Bilan N-1= bilan ouverture N

Exception : identique à la permanence de méthode.

5- Transparence:

Les informations comptables et financières doivent satisfaire les règles de : Clarté, Loyauté, Non-compensation.

6- Coût historique :

Les biens rentrent à leur coût d’acquisition et restent ainsi jusqu’à leur sortie éventuelle.

Exception : la réévaluation des immobilisations.

7- Continuité d’exploitation :

Les états financiers de l’entreprise sont censés la représenter en continuer d’ exploitation et non dans le cadre d’une prochaine cessation.

Evaluation du patrimoine : - En cas de continuité évaluation à la valeur actuelle - En cas de cessation évaluation à la valeur liquidative

8- Importance significative :

Cet principe fait obligation d’indiquer toute information susceptible d’influencer le jugement que pourrait porter un lecteur des états financiers sur leur tenu.

- Importance significative : Modification des états financiers

- Pas très significative : Modification dans l’état annexé

9- Prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique:

Juridique Propriété

Economique Utilisation

- Biens pris en crédit bail

- Achat avec clause de réserve de propriété

- personnel extérieur à l’entreprise - Effets escomptés non échus.

( Les effets sont gardés dans les comptes de l’entreprise jusqu’à ce que le banquier soit réglé ; après cela nous pouvons solder le compte ) .

III- LES GRANDES MASSES

1-Du BILAN

| ACTIF | PASSIF | |

| 1- Actif immobilisé 2- Actif d’exploitation attaché des A.O 3- Actif H.A.O 4- Trésorerie- actif | 1- 2- 3- 4- 5- | Capitaux propres Dettes financières Passif circulant d’exploitation ( A.O ) Passif H.A.O Trésorerie- passif |

Du Compte de résultat

| CHARGES | PRODUITS | ||

| 1- 2- 3- | Charges d’exploitation ( A.O ) Charges financières Charges hors exploitation ( H.A.O ) | 1- 2- 3- | Produits d’exploitation ( A.O ) Produits financiers Produits hors exploitation ( H.A.O ) |

| TITRE I: EVALUATION DU PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE |

CHAPITRE I : REGLES D’EVALUATION DES IMMOBILISATIONS

I- RÈGLES D’ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS

CORPORELLES ET INCORPORELLES

A- Valeur à l’entrée ( V E )

1- Acquisition à titre onéreux

Valeur d’entrée = coût d’acquisition = prix d’achat + frais accessoires.

Les Frais accessoires comprennent :

- les droits de douanes

- les taxes non récupérables

- les frais de transport, de commissions, d’assurance

- les frais de montage, d’installation et de mise en état d’utilisation.

Les Frais à exclure du coût d’acquisition sont :

- les droits de mutation

- les honoraires

- les frais d’actes

Possibilité de les immobiliser en charges immobilisées. Amortissement direct sur 5ans maximums.

Tant que l’amortissement des charges immobilisées n’est terminé, les bénéfices ne seront pas distribués.

Ecriture D : 2..

C : 481

2- Immobilisations produites:

valeur d’entrée = coût de production = coût d’acquisition des matières

+ charges directes et indirectes de productions raisonnablement rattachées à la production.

Frais à exclure :

- frais de recherche et de développement - frais d’administration générale.

- les coûts de la sous-activité.

Ecriture

Bien non achevé à la clôture :

D :24 9 immobilisations en cours

C : 72 production immobilisée A la fin de la production :

D : 2.. Immobilisation.

D : 4451 TVA /immobilisation

C : 249 immobilisations en cours

C : 72 production immobilisée

C : 4431 TVA facturée

Cas des frais financiers : Lors d’un emprunt les frais financiers peuvent être incorporer au coût de production s’ils concernent la période de production

3- Quelques Cas particuliers de Valeur d’entrée

v L’apport en nature ( Création d’entreprise ou augmentation de capital ) Valeur d’entrée = valeur d’apport, stipulée dans le contrat

(valeur dans le traité d’apport ou à dire d’expert / commissaires aux apports)

v Acquisition par voie d’échange

Valeur d’entrée = valeur du bien dont l’estimation est la plus sûre.

Si les deux valeurs sont connues :

EN CAS DE VENTE :

D : 28. D : 521

D : 81.

C : 2. ancien C : 82

EN CAS D’ACHAT :

D : 2. nouveau

C : 521

Pour passer cela en une seule écriture :

D : 28 amortissement

D : 81 VNCEAC

C : ancien

D : 2. nouveau

C : 82 ancien

C : 521 (en cas de soulte)

Acquisition à titre gratuit

Valeur d’entrée = valeur actuelle : valeur d’estimation du coût qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entreprise

D : 2..

C : 84

Immobilisation acquise avec clause de réserve de propriété

VE= coût d’acquisition

Cas d’application du principe de la réalité sur l’apparence juridique.

Enoncé de la clause de réserve de propriété :

« Suspend de transfert de propriété jusqu’au paiement complet du prix du bien ».

APPLICATIONS

CAS 1 :

Acquisition d’un matériel au 1er-10-N. Prix d’achat = 540 000, droits de douane = 20 000, frais de transport TTC = 3 000, frais d’installation TTC = 6 000, charges financières sur achat = 5 500

TAF. : Calculez le coût d’acquisition de ce matériel. TVA 20%

CAS 2 :

Production d’une machine.

Matières consommées = 350 000,

Charges directes de production = 470 000,

Charges indirectes = 50 000

Pour financer la production, emprunt de 500 000 au taux de 14% l’an. La fabrication dure 3 mois TVA 20%.

TAF. : calculez le coût de production.

SOLUTION

CAS 1 :

Si l’entreprise n’est pas assujettie à la TVA

| Prix d’achat | 540 000 |

| + Droits de douane | 20 000 |

| + Frais de transport TTC | 3 000 |

| + Frais d’installation TTC | 6 000 |

| + Charges financières | 5 500 |

| Coût d’acquisition = | 574 500 |

D : 24 : 5747 500

C : 481 : 574 500

Si l’entreprise est assujettie à la TVA

| Prix d’achat | 540 000 |

| + Droits de douane | 20 000 |

| + Frais de trport HT | 2 500 |

| + Frais d’installation HT | 5 000 |

| + Charges financières | 5 500 |

| Coût d’acquisition = | 573 000 |

L’écriture reste la même.

On peut ne pas incorporer les frais financiers car ils ne sont pas fiscalement déductibles.

CAS 2 :

Calcule du coût de production

| Matières consommées | 350 000 |

| + Charges directes | 470 000 |

| + Charges indirectes | 50 000 |

+ Frais financiers 17 500

(500 000 *14%*3/12)

Coût de production = 887 500

Ecriture :

D : 241 887 500

D : 4451177 500

C : 72 887 500

C : 4431 177 500

Immobilisation acquise à l’aide d’une subvention

Valeur d’entrée = coût d’acquisition ou coût de production

L’obtention de la subvention est préalable à l’investissement.

D : 4494 : subvention à recevoir

C : 14 .. : Subvention d’investissement

( Promesse )

D : 521 :

C : 4494

(Octroie)

Les subventions doivent chaque année être reprise à la clôture de l’exercice :

- Pour les biens non amortissables sur 10 ans :

Montant à reprendre = Valeur d’entrée / 10

- Pour les biens amortissables sur la durée d’amortissement du bien :

¤ La subvention finance à 100% l’immobilisation:

Reprise = montant de l’amortissement du bien

¤ La subvention finance partiellement l’immobilisation :

Reprise = montant de l’amortissement* subvention / valeur d’entrée

Immobilisations acquises par opération de crédit bail

Le crédit bail est un contrat de location assorti d’une clause unilatérale de vente à la levé de l’option à nu prix de levé d’option ou valeur résiduelle.

C’est un cas d’application du principe de la prééminence sur la réalité.

Traitement comptable :

Détermination du poids économique du bien ( application du principe de la prééminence ).

On a deux options :

- La valeur du bien en crédit bail est > à 5% du total brut des immobilisations.

Comptabilisation dans le patrimoine du locataire :

D : 2.

C : 17

Dans ce cas le locataire est considéré comme propriétaire du bien.

- La valeur du bien en crédit bail est < à 5% du total brut des immobilisations. :

Pas d’obligation de comptabilisation ; nous ne sommes pas obligé de se considérer comme propriétaire.

Quelque soit l’option il y a paiement d’une redevance ( Capital + Intérêt ):

Cas ou la valeur est supérieur à 5% :

D : 17

D : 672

C : 521

Cas où valeur du bien est inférieure à 5% (cas où le bien n’est pas enregistré) :

D : 623

C : 521

Enfin nous avons l’amortissement du bien s’il est amortissable ou la constitution d’une provision s’il s’agit d’un bien non amortissable.

APPLICATION

CAS 1 :

| Période (1er-10 au 31-12-N) | 1-01au 30-04-N+1 | |||

| Charges variables | Charges de structures | Charges variables | Charges de structures | |

| - matériaux divers - M O D - Energie - Autres charges de productions Amortissement Charges opérationnelles - charges indirectes de production | 1500 / mois 600 / mois 100 / mois 400 | 1000 1500 | 2000 300 / mois 100 / mois 600 | 800 1600 |

TAF : Déterminer le coût de production

Passer les écritures au 31/12/N et au 30/04/N+1

SOLUTION :

Coût de production

Du 1er/10 au 31/12/N.

Coût de production en cours = 1500*3+600*3+100*3+1000+400+1500 = 9500

Du 1er/01 au 30/04/N+1

Coût de production en cours = 2000+300*4+100*4+800+600+1600 = 6600 Coût de production totale = 9500+6600 = 16100

Enregistrement :

D : 249 9500

C : 722 9500

(Immobilisation en cours)

D : 241 16100

D : 4451 3220

C : 249 9500

C : 722 6600

C : 4431 3220

Pour assurer le financement de cette production l’entreprise a contracté un emprunt de

10.000frs sur 6 ans au taux de 10%. Les fonds ont été débloqués par la banque le 1er/09/N.

TAF : Calculez le coût de production du matériel en tenant compte des frais financiers.

SOLUTION

Coût de production totale = 16100 + ( 10.000*10%*7/12 ) = 16.683,333333

CAS 2 :

L’Etat nous octroie une subvention de 20.000.000frs pour réaliser des investissements. Ces investissements portent sur un terrain pour 10.000.000frs et sur un matériel pour 15.000.000frs. La subvention finance les investissements à part égale. Durée du matériel :

5ans

TAF : Passer les écritures d’octroie de la subvention au 02/01/N

Passer les écritures de réalisations des investissements au 31/01/N. de la subvention et d’inventaire.

SOLUTION

D : 4494 20.000.000

C : 141 20.000.000

(promesse de subvention )

D : 521 20.000.000

C : 4494 20.000.000

(Réception des fonds)

D : 22 10.000.000

D : 24 15.000.000

D :44513.000.000

C : 481 8.000.000

C : 52120.000.000

Calcul de la reprise de la subvention

Cas du terrain : 10.000.000*1/10=1.000.000 Cas de matériel : 15.000.000*2/3*11/12*5%=1.833.333

| 2 833 333 | 20 000 000 |

| Terrain : 1 000 000 SUP’ELITE (Institut Supérieur de Form | ation de Cadres en Gestion) |

| , bis avenue Jean Mermoz 17 BP 695 | Abidjan 17 – Tel : 22 – 44 – 22 - 99 |

Ecriture :

D : 6813 2.750.000

C : 2841 2.750.000

(selon plan d’amortissement du matériel)

D : 141 2.833.333

C : 865 2.833.333

(reprise de la subvention Terrain et Matériel )

Solde du compte 14 au 31/12/N+2 après inventaire :

D 14 C

Matériel : 2 000 000

N+2 : 3 000 000

Solde Créditeur : 11 166 667

APPLICATION

Une société de crédit met à la disposition de notre entreprise le 02/01/N un tracteur de valeur 10.000.000 amortissable sur 5ans linéairement. La redevance est payé annuellement pour

2.537 656. taux d’intérêt 8,5%.

La Valeur résiduelle du tracteur est nulle et représente le prix de vente proposé à la société à la fin de la période de 5ans.

TAF : 1- Etablir le tableau d’amortissement de l’emprunt.

2- Passez les écritures au 01/01/N et au 31/12/N si la valeur du bien est > à 5%.

3- Passez les écritures si la valeur du bien est inférieure à 5%.

SOLUTION

| Périodes | Montant dû | intérêts | amortissements | Annuités |

| 1 2 3 4 5 | 10 000 000 8 312 344 6 481 237 4 494 486 2 338 861 | 850 000 706 549 550 905 382 031 198 795 | 1 687 656 1 831 107 1 986 751 2 155 625 2 338 861 | 2 537 656 2 537 656 2 537 656 2 537 656 2 537 656 |

Ecritures :

2- Ecriture si la valeur du bien est supérieure à 5% ( Obligation d’immobiliser ) 01/01/N D : 245 10 000 000

C :1710 000 000

31/12/N

D : 17 1 687 656

D : 67 850 000

C : 521 2 537 656

31/12/N

D : 6813 2 000 000

C : 2845 2 000 000

3- Ecriture si la valeur du bien est inférieure à 5%

01/01/N

NEANT

31/12/N D : 623 2 537 656 C : 521 2 537 656

Opérations Extra-comptables :

Réévaluation des immobilisations au Bilan

C’est une exception au principe du coût historique. La réévaluation se fait toujours à la hausse.

Avant réévaluation Après réévaluation

Valeur d’origineValeur d’origine

Somme d’amortissementsomme d’amortissement

Valeur

comptable net avant valeur comptable net après.

Ecart de réévaluation = Valeur comptable net après - valeur comptable net avant.

Une dévaluation, le changement de valeur d’un bien qu’on possède sur le marché peuvent emmener l’entreprise à réévaluer ses biens. Le SYSCOA propose deux types de réévaluation :

- Libre

- Légale

Ecriture.

D : 2. immobilisation complément (V O après – V O avant)

C : 28. amortissement (amortissement après - amortissement avant) C : 106/154(V N C après – V N C avant).

Si le bien est amortissable l’amortissement se calcul sur la nouvelle valeur du bien Le taux d’amortissement de l’ancien bien reste le même .

Sur le plan Fiscal :

- Ecart de réévaluation Libre : Il est imposé immédiatement et les amortissement pratiqués sur la nouvelle valeur sont entièrement déductibles.

- Ecart de réévaluation Légale : Imposition différée ;Réintégration d’une fraction des amortissements calculés sur la nouvelle valeur.

Une fois que l’écart de réévaluation est formé il ne peut être distribué. Lorsqu’il disparaît, il est porté au capital.

APPLICATION

Vous avez à l’actif du bilan de votre société un immeuble d’une valeur de 100 000 000F CFA acquis au début de l’année N-10.

Il a fait l’objet d’un amortissement linéaire au taux de 5% l’an.

Vous procéderez à une réévaluation libre ou légale de cet immeuble.

En effet cet immeuble set estimé par un expert à 80 000 000frs (valeur actuelle) soit un taux de réévaluation de 1.6.

TAF. : Proposez un schéma de comptabilisation de cette réévaluation en début N Comptabiliser la dotation aux amortissements au 31/12/N

SOLUTION

V.O. après réévaluation……100 000 000*1.6 = 160 000 000 V.O. avant réévaluation…… 100 000 000

Complément 60 000 000

Somme des amts avant réévaluation (100 000 000*5%*10)50 000 000

Somme des amts après réévaluation (160 000 000*5%*10)80 000 000

Complément d’amortissement…………………………….30 000 000

VNC après rééval………………………80 000 000

VNC avant rééval………………………50 000 000

Ecart de réévaluation……………………30 000 000

Ecriture :

- Réévaluation libre

01/N

D :23160.000.000 C :283130.000.000

C :106 30.000.000 (Ecart de réévaluation)

31/12/N

D : 6813 8.000.000 (160.000.000*5%)

C :28318.000.000

(Selon amortissement du bien réévalué)

- Réévaluation légale

01/N

D :23160.000.000

C :283130.000.000

C :154 30.000.000

(Réévaluation du bâtiment)

31/12/N D : 68138.000.000

C :28318.000.000

(Amortissement du bâtiment réévalué) d

D :1543.000.000 (8.000.000 – 5.000.000)

C :863.000.000

(Reprise sur amortissement réévalué)

B- Evaluation à la clôture des comptes

- Si le bien est amortissable, on amortit le bien selon le plan d’amortissement.

- Si le bien n’est pas amortissable on constate une provision en cas de dépréciation. En fin d’exercice on compare la valeur d’entrée et la valeur actuelle. Pour les biens amortissables.

Si après amortissement normal, subsiste une perte, on constate une provision si la perte est réversible et un amortissement complémentaire si la perte est irréversible.

Si la valeur d’entrée est supérieure à la valeur actuelle on retient la valeur actuelle ; si la valeur d’entrée est inférieure à la valeur actuelle on retient la valeur d’entrée (principe de prudence).

C- Evaluation à la sortie du patrimoine

Le bien sort du patrimoine à sa valeur actuelle nette. Car c’est cette valeur qui détermine le résultat ( gain ou perte ).Les différents types de sortie d’un bien du patrimoine sont :

- Mise au rebut

- Cession

- Echange

- Destruction

En cas de rebut ou de destruction :

D : 681

C : 28

(Amortissement complémentaire)

D : 28

C : 654 (pour l’AO) / 812 (pour l’HAO)

(Sortie du bien)

D: 414 / 521 / 485

C: 754(AO) / 822(HAO)

CHAPITRE II : LES OPERATIONS DE PORTEFEUILLES

Comptablement on distingue quatre catégories de titres :

- Les titres de participations

- Les titres immobilisés de l’activités du portefeuille

- Les titres de placement ( Valeurs Mobilières de Placement )

- Les autres titres immobilisés

1-Les Titres de participations

Ce sont des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise car elle permet soit d’exercer une influence sur la société émettrice des titres soit d’assurer le contrôle de la société émettrice des titres. On peut ainsi définir deux notions : la notion de contrôle et la notion de participation.

La notion de Contrôle

Une société est considérée comme contrôlant une autre :

- Si elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales.

- Si elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires.

- Si elle détermine en fin les décisions dans les assemblées générales de la société. Une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction de droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

On appelle filiale la société dans laquelle on détient plus de 50% du capital.

La notion de Participation

- Si une société détient dans une autre société une fraction du capital compris entre 10 et 50%, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde.

- Lors de la prise de participation, l’entreprise recherche la création de liens durables avec la société émettrice dans le but d’obtenir des avantages diverses, notamment des relations économique privilégiées.

La prise de participation ne se traduit pas nécessairement par une influence directe dans la gestion.

Ainsi sont considérés comme titres de participation du point de vue comptable, les titres représentants au moins 10% du capital d’une entreprise, les titres acquis toute ou partie par offre publique d’achat (OPA) ou par offre publique d’échange (OPE).

Ces titres sont comptabilisés au débit du compte 26 : titres de participation.

2-Les Titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP)

Ce sont des titres destinés par l’entreprise à l’activité du portefeuille. Elles consistent à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer à plus ou moins longue échéance une rentabilité satisfaisante.

Cette activité s’exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus. Les TIAP ne sont ni des titres de participation ni des titres de placement.

Les titres pouvant être inscrits sous cette rubrique sont :

- des actions

- des parts sociales,

- des obligations remboursables,- des obligations convertibles.

La comptabilisation se fait au débit du compte 2741 : TIAP.

3- Les Autres titres immobilisés

Ce sont des titres autres que les titres de participation et les TIAP, que l’entreprise a l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a pas la possibilité de vendre dans un bref délai. Exemple : les titres donnés en nantissement.

Ce sont des titres dont la détention n’est pas jugée utile à l’activité de l’entreprise, mais non cessibles à court terme. Il s’agit le plus souvent de titres dont la détention est subite plutôt que voulue.

Ces titres sont comptabilisés au compte 2748 : ATI.

4- Les Titres de placement

Selon le plan comptable ce sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance. Ce sont des titres représentant moins de 10% du capital, des titres non représentatifs d’une quotte part du capital (les obligations, les bons).

Ces titres sont comptabilisés au débit du compte 50 : titres de placement.

I- Les Règles d’évaluation du Portefeuille

A- Le coût d’entrée dans le patrimoine

1-Les Règles Générales

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d’acquisition.

Le coût d’acquisition va être donc comptabilisé dans les différents comptes envisagés précédemment.

Les frais d’acquisitions sont inscrits directement en charge car non représentatif d’une valeur vénale ; on utilise le compte 6311 frais sur titre (achat, garde, vente).

Ces frais sur titre peuvent être des droits de mutations, des honoraires, des commissions, des frais d’actes.

Toute fois à défaut de pouvoir les immobiliser les frais d’acquisitions peuvent être repartis sur plusieurs exercices ; pour cela ils seront transférés au compte 2022 frais d’acquisition d’immobilisation. La durée d’étalement ne doit excéder 5ans.

Si les titres sont cédés la quotte part des frais non amortis doit être passée en charge dans l’année de cession.

Ecriture :

D : 26 / 2741 /2748 / 50

C : 521 / 483

2-Les régimes particuliers

2-1- La souscription de titres partiellement libérés.

Sur le plan comptable, il convient d’enregistrer la totalité de l’opération et non seulement l’acquisition de la fraction libérée. En souscrivant l’associé ou l’actionnaire s’est engagé de façon irrévocable. La dette correspondant à la fraction non libérée est enregistrée au crédit du compte 472 versements restant à effectuer sur titres non libérés.

Ecriture :

| D : 26 C : 521 | D : 26 | |

| C : 472 | C : 472 | |

| (Souscription partielle) | (Souscription totale) |

2-2- Acquisition de titres subordonnée à la possession de droits de souscription

Le droit de souscription représente pour un actionnaire ancien la perte de valeur sur les titres anciens. Cette perte est consécutive à l’augmentation du capital. Il peut être utilisé pour souscrire ou être cédé.

Situation 1 : On utilise les droits de souscription attachée à des actions déjà détenues Dans ce cas, pas d’enregistrement particulier par souci de simplification, la valeur du titre est égale au coût d’acquisition, donc au coût d’émission.

Normalement la valeur des actions anciennes devrait être diminuée de la valeur de droit de souscription et la valeur des actions nouvelles augmentée de celle du droit de souscription :

La valeur globale des titres reste donc inchangée.

Situation 2 : On achète des droits de souscription à d’autres associés ou actionnaires

On achète des droits de souscription à d’autres actionnaires ou associés dans ce cas le coût d’achat constitue une partie du coût d’entrée des titres. Il doit être enregistrer dans le compte des titres souscrits.

Coût d’acquisition = prix d’émission + prix d’achat du droit de souscription.

2-3- L’attribution d’actions gratuites

( Voir cours de compta. des sociétés )

L’attribution gratuite de titres émis en représentation d’une augmentation de capital par incorporation de réserve doit en principe rester sans influence sur l’évaluation à l’actifs de la société détentrice des titres.

Sont modifiés :

- le nombre de titres en portefeuille,

- le coût de revient moyen des titres (anciens et nouveaux) qui est réputé égale au quotient de valeur globale par leurs nombres.

Exemple de modification de la composition d’un portefeuille lors de la distribution d’action gratuite :

La société A détient des titres de la société B.

Lot n°1 100 titres à 200frs soit 20.000frs

Lot n°2 150 titres à 220frs soit 33.000frs.

Lot n°3 300 titres à 240frs soit 72.000frs.

Lot n°4 450 titres à 260frs soit 117.000frs

1.000 titres 242.000frs

B attribut une action gratuite pour 5 actions anciennes.

Déterminer la nouvelle composition du portefeuille de A.

1 action gratuite (AG) 5 actions anciennes(AA).

100 actions anciennes100/5 =20 actions gratuites donc le lot n°1 passe en définitive à 120 titres.

150 AA150/5 = 30 AG lot n°2 passe à 180 titres.

300AA 300/5 = 60AG lot n°3 passe à 360 titres.

450AA 450/5 = 90AGlot n°4 passe à 540 titres

Remarque : En cas de cession, la plus ou moins value est calculée par rapport

au prix moyen des actions apprécié à la date de distribution des actions : on dit que +/- Value = prix de cession – coût moyen unitaire.

2-4- Acquisition des titres en devise :

Ces titres sont enregistrés pour leur prix d’acquisition convertis en franc au cours du jour de l’opération.

Compte tenu des modalités de paiement si le prix payé est différent, la différence s’enregistre en perte ou en gain de change.

( Voir Chapitre IV )

B- Evaluation des titres à la clôture de l’exercice

A la clôture de l’exercice on procède à l’inventaire des titres puis à leur évaluation.

Les règles générales d’évaluation s’appliquent.

On retient donc la valeur actuelle qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entreprise.

Cette évaluation est menée au niveau de chaque catégorie de titres de même nature c’est à dire titres de même société donnant le même droit.

1- Evaluation des titres de participation

Que les titres soient quottés ou non on les évalue à leur valeur d’usage, qui se définie comme la valeur qu’un chef d’entreprise prudent et avisé accepterait de dépenser pour obtenir les titres s’il avait à les acquérir.

2- Evaluation des TIAP

Les TIAP sont évalués selon les règles générales c’est à dire par catégorie de titres de même nature et en retenant comme valeur d’inventaire une valeur qui tienne compte des perspectives d’évolution générale de l’entreprise, et qui soit fondé sur la valeur de marché.

En fait la méthode est identique à celle mis en œuvre pour les titres de participation ( valeur d’usage).

3- Evaluation des autres titres immobilisés et des titres de placement

La valeur d’inventaire est fonction de la valeur probable de négociation. Cette valeur diffère selon que les titres sont quottés ou non.

- La valeur probable de négociation des titres quottés est égale au cours moyen du dernier mois de l’exercice.

- La valeur probable des titres non quottées est déterminée en retenant un ou plusieurs critères objectifs.

- Soit le prix stipulé lors des transactions intervenues sur le titre

- Soit la valeur mathématique, - Soit la valeur de rendement.

L’évaluation des titres à la clôture de l’exercice nous conduit à déterminer la valeur de ces mêmes titres à l’arrêté des comptes. On compare pour cela par catégorie de titre de même nature, le montant comptabilisé à l’entrée et la valeur à l’inventaire.

Des plus ou moins values apparaissent et seules les moins values affectent le résultat de l’exercice par le biais de la dotation d’une provision pour dépréciation, ou d’une charge provisionnée.

En principe aucune compensation n’est pratiquée avec les plus values de titres en hausses sauf exception. Le principe s’applique notamment pour les titres de participation et les TIAP. L’absence de compensation s’explique par le fait que les titres ne sont pas fongibles entre eux.

LES EXCEPTIONS :

Les exceptions concernent les autres titres immobilisés et les titres de placement.

v Les autres titres immobilisés

En cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentané, l’entreprise a la faculté sous sa responsabilité de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins value constatée sur ces titres, dans la mesure où il peut être établi une compensation avec des plus values normales constatées sur d’autres titres ( Ces titres doivent être cotés ).

La baisse anormale et momentanée correspond à une baisse importante intervenant quelques jours avant la date de clôture et annulée dans les premiers jours de l’exercice suivant.

v Les titres de placement

En cas de baisse anormale, l’entreprise a la possibilité de compenser plus value et moins value. Les titres de placement peuvent être considérés comme un ensemble de biens fongibles dont la valeur d’utilité c’est à dire le prix de vente peut être déterminé de façon globale avec dépréciation à hauteur de l’éventuel excédent des moins values sur les plus values.

La compensation est admise par le fisc dés lors que les titres sont cotés.

Cette compensation n’est possible que si les titres sont cotés de façon régulières sur un marché organisé tel que la bourse des valeurs mobilières. Donc pas de compensation entre titres cotés et titres non cotés. Pas de compensation non plus entre plus et moins values de titres non cotés, parce qu’on a pas de valeurs sures.

C- Evaluation à la sortie du patrimoine

La cession des titres de la classe 2 entraîne une opération comptable :

- Sorite du bien du patrimoine

- Constatation du prix de la cession

D : 81.

C : 26 / 27

(sortie)

D : 48 / 52 C : 82

(produit de cession)

La différence entre le prix de cession et la valeur comptable constitue le résultat de la cession. Le prix de cession est le prix indiqué dans l’acte de vente sans diminution des frais sur vente. Les frais sur vente sont en principe portés au compte 6311 frais sur titres ( achats, ventes, gardes).

La valeur comptable lors de la cession est constituée par la valeur brute ( en cas de cession de tous les titres de même catégories). Si la cession porte sur une fraction d’un ensemble de titres de même nature le coût d’entrée de la fraction cédée est estimé au coût moyen pondéré (CMP) ou à défaut en utilisant la règle du première entrée première sortie (PEPS).

S’il existait des provisions pour dépréciation sur les titres, il y a lieu de les régulariser soit :

- Reprise totale, - Reprise partielle, - Ajustement.

Exemple : La société A à acheté en novembre 1.000 titres d’une entreprise B au prix unitaire de 100frs en N. En N+1 elle achète 400 titres B au prix unitaire de 150frs. En janvier elle vend 500 titres B au prix de 140frs.

TAF : 1) Valoriser la sortie des 500titres B au CMP selon la règle PEPS

2) Déterminer le résultat de cession selon chaque méthode

3) Comptabiliser l’opération de cession l’une des méthodes

SOLUTION

1- CUMP = (S.I.+Achats) en valeur / (S.I. +achat) en quantité = 100 000* 60 000/ 1000+400 = 114.286 PEPS 500 à 100frs

2- Evaluation du résultat de cession

CUMP = (500*140) – ( 500*114.28) = 12860

PEPS = ( 500*140 ) – (500*100 ) = 20.000

3- Ecriture

D : 816 57140

C : 26 57140 (sortie du bien)

D : 521 70.000

C : 826 70.000

L’évaluation des titres de la classe 5 à la sortie du patrimoine se fait également suivant la même méthode PEPS ou CUMP.

Si la cession dégage un profit, le compte 777 : Profit sur cession de placement est crédité de la réalisation de cession :

D : 486 / 521 :

C : 50 V O

C : 777 Résultat de cession

Si la cession dégage une perte on utilise le compte 677 perte nette sur cession de T P.

D : 48/52

D : 677

C : 50

N.B : Les éventuelles provisions pour dépréciation constituées avant la cession sont à régulariser.

Exercice :

Le portefeuille de la société X se compose des titres de placements suivant :

| Titres | Date d’achat | Prix d’achat | 31/12/N-1 | 31/12/N | ||

| Quantité | Cours | Quantité | Cours | |||

| Action A Action A Action B | 02/11/N-4 01/06/N-1 12/08/N-3 | 120 125 382 | 150 1.000 200 | 140 140 350 | - 950 100 | - 120 360 |

Prix de vente des titres A = 130.

Prix de vente des titres B = 400.

TAF : 1- écritures au 31/12/N-1qui semble nécessaire.

1- Méthode utilisée pour évaluer les titres cédées.

2- Ecriture de cession au cours de l’exercice N.

3- Présenter au 31/12/N les écritures qui vous semblent nécessaires

SOLUTION

1- Ecriture au 31/12/N-1

On a le choix entre la méthode de prudence et passer l’ écriture d’une provision ou faire une compensation et ne pas passer d’écriture.

2- méthode utilisé PEPS.

3- Ecriture de vente.

D : 48/5226.000

C : 5024.250

C : 7771750

(cession titre A)

D : 48/5240.000

C : 5038.200

C : 77713.000

D : 679[ 950 (125 – 120) +100 ( 382 – 360) ] – 6400 550

C : 590 550

( régularisation desprovisions)

D- Enregistrement des produits de

portefeuille

D : 277 créances rattachées à des participations

C : 772 produit de participation

D : 508 autres créances rattachées à des titres de placement

C : 774 revenues des titres de placement

La date d’enregistrement est la date à laquelle, l’actionnaire peut se prévaloir d’un droit acquis. En principe l’enregistrement se fait à la date de l’assemblé générale ordinaire ayant prix la décision de distribuer le dividende.

Encaissement du dividende :

D : 521

C : 277/508

(Règlement)

N.B. : quand l’écart est grand entre les coûts il faut utiliser la méthode PEPS. Lorsque l’écart est minime choisir la méthode CUMP

Chapitre III : EVALUATION DES STOCKS ET EN-COURS

Les stocks constituent un ensemble de biens et de services qui interviennent dans le stock d’exploitation pour être :

- Soit vendu en l’état ou au terme d’un processus de production à venir ou en cours - Soit consommé au 1er usage

L’entreprise à l’obligation de contrôler par un inventaire au moins une fois tous les 12 mois l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Pour les stocks, elle doit notamment procéder à un inventaire physique des éléments.

I- Nature des stocks

1- Les stocks proprement dits On distingue trois groupes :

Ø Marchandises achetées par l’entreprise pour être revendu en l’état.

Ø Les approvisionnements composés de matières premières (matière et fournitures consommables) qui n’entrent pas dans la composition des produits mais sont consommés au 1er usage et concours à la fabrication.

Ø Les produits qui sont les produits intermédiaires, les produits finis et les produits résiduels.

Les produits intermédiaires sont ceux ayant atteint un stade d’achèvement mais destiné à entrer dans une nouvelle phase du circuit de production.

Les produits finis sont ceux ayant atteint un stade d’achèvement définitif. Les produits résiduels se composent des déchets ou rebus de fabrication.

2- Les produits en-cours

Il s’agit de biens en cours de formation dans le processus de fabrication. On peut citer

Ø la production de biens (pour lesquels on a des produits et travaux en-cours ) et

Ø la production deservice( étude et prestation de service en-cours )

Les stocks et en-cours sont comptabilisés en classe 3

II- Eléments constitutifs des stocks

Tous les biens précédents dont l’entreprise est propriétaire font partir des stocks. Le transfert de propriété peut différer de la date de livraison ou de paiement. Ainsi sont à prendre en stock :

• Les biens en consignation ou en dépôt chez des tiers.

• Des marchandises ou approvisionnent réceptionnés mais non encore facturés.

• Les biens achetés avec clause de réserve de propriété.

Ne font pas partir des stocks :

• Les produits livrés et non encore facturés.

• Les produits vendus et non encore livrés.

III- LA DIFFÉRENCE ENTRE STOCKS ET IMMOBILISATIONS

En fonction des entreprises certaines immobilisations constituent des stocks, le critère de différenciation est la durée de vie de l’élément au sein de l’entreprise :

Les immobilisations sont appelées à rester durablement ( durée supérieure à 1an), tandis que les stocks doivent être revendus le plus tôt possible (durée inférieure à 1an ).

Exemple: Une société immobilière à pour stock des maisons construites destinées à être revendues.

IV- LES RÈGLES D’ÉVALUATION

1-La valeur à l’entrée

A leur date d’entrée dans le patrimoine les stocks et en-cours sont enregistrés à leur coût d’acquisition pour des biens acquis à titre onéreux et à leur coût de production pour les biens produits.

La valeur d’entrée des stocks n’est effectivement comptabilisée à la date d’entrée que dans le cas d’un inventaire permanent.

Dans le cas de l’inventaire intermittent la comptabilisation est différée jusqu'au 1er arrêtée des comptes.

Avec le SYCOA, l’inventaire permanent est la règle et l’inventaire intermittent est l’exception.

Inventaire permanent

Toute opération sur stocks correspond à deux écritures

- Ecriture d’achat

- Ecriture de mouvement sur stock

acheteur vendeur

D : 601 D : 411

C : 401 C : 701

D : 31 D : 603/73

C : 603 C : 31

603marchandises/matière 1er /autres approvisionnement

73 produits finis, en-cours, semi-finis

Inventaire intermittent

Toute opération sur stock correspond à une seule écriture.

- écriture d’achat ou vente

Acheteur vendeur

D : 6. achat. D :41

C : 40 C :70

Exemple n°1 :

Achat de marchandises Brute 1500 Rabais 5% remise 10% escompte 2%

TVA 20%

TAF : présenter la facture et comptabiliser chez l’acheteur suivant l’inventaire permanent et l’inventaire intermittent.

SOLUTION

Ecriture

Marchandise……………...1500

Rabais…………………….. 75

Remise…………………….143

Net commercial…………….1282 Escompte………………… s26

Net financier………… 1256

TVA……………………… .251

Net à payer ..1507

en inventaire intermittent on a

D : 6011282

D : 4452251

C : 4011508

C : 77326

(achat de marchandises )

En inventaire permanent en plus de cette écriture on a :

D : 311…………. 1282

C : 6031………… 1282

(Entrée en stock)

Exemple 2 :

Même exemple. Passez les écritures en inventaire intermittent et en inventaire permanent chez le vendeur sachant que le stock sort à un coût de 1100Frs.

SOLUTION

En inventaire intermittent :

D : 4111508

D : 67326

C : 7011282

C : 4431251

(vente de marchandises)

En inventaire permanent :

D : 4111508

D : 67326

C : 7011282

C : 4431251

(vente de marchandises) d°

D : 6031100

C : 3111100 (variation de stock)

2-Valeur à la sortie du patrimoine

A la sortie du patrimoine, les stocks sont évalués selon la méthode PEPS ou CUMP. Ces méthodes d’évaluation valent uniquement pour l’inventaire permanent.

3-Valeur à l’inventaire

A la clôture de l’exercice l’entreprise doit procéder à un inventaire physique de ses stock (Dénombrement et valorisation).

• En inventaire intermittent

Les comptes de stocks fonctionnent deux fois, en début et à la fin de l’exercice. En début d’exercice on a le report à nouveau et en fin d’exercice on a la constatation du stock final et l’annulation du stock initial.

D : 603/73

C : 3

(Annulation du stock initial

D : 3

C : 603/73

(constatation du stock final)

• En inventaire permanent

Les comptes de stock fonctionnent durant tout l’exercice en contre partie des comptes 603/73.

En fin d’exercice l’inventaire physique est comparé du solde des comptes de stocks.

Ces derniers sont ajustés éventuellement au résultat des inventaires physique en contrepartie des comptes 603/73.

Si stock réel est supérieur au stock comptable :

D : 3

C : 603/73

Si stock réel est inférieur au stock comptable

D : 603/73

C : 3

Après avoir comptabilisé le stock final, il faut déterminer la valeur actuelle du stock et comparer à la valeur d’entrée.

Si valeur actuelle des stocks est supérieure à la valeur d’entrée, il y a lieu de constater une provision pour dépréciation des stocks.

Cette règle se trouve modifier aujourd’hui dans son application par les dispositions du

SYSCOA.

Comment déterminer la valeur actuelle du stock ?

Valeur actuelle des matières 1 ereet approvisionnement :

Il n’y a pas à déprécier les matières 1ere si la vente des produits auxquels ils seront incorporés se fera sans perte.

Si la vente va être déficitaire, il convient de déprécier les matières premières. Cette dépréciation sera déterminée sur la base du coût de remplacement de matières premières.

Exemple : Coût unitaire d’entrée de 9600 unités de 10.000frs comprenant 12% de charges directes d’achats.

Hypothèses1 : A la clôture le prix unitaire d’achat est de 7.000frs. ce qui aura pour effet de vendre des produits finis avec une perte notable. Valeur d’entrée 9.600 * 10.000 = 96.000.000

Valeur actuelle 9.600 * 7.000 + 1,12 = 75.264.000

Provision pour dépréciation : 20.736.000

Hypothèse2 : Le prix d’achat 9.400

Valeur d’entée 96.000.000

Valeur ( 96.000 * 94.000 * 1,12)= 101.068.000

Plus-values = 5.068.000

Valeur actuelle des produits fabriqués en cours.

Elle correspond à la valeur probable nette de réalisation

(Prix de vente – charge de production restant à engager – frais / vente )

Exemple : Stocks produits en cours 400.000.

Prix de vente du produit fini 700.000

Charge restante à engager 210.000.

Frais / vente 100.000.

Valeur Actuelle = (700.000 –210.000 – 160.000 )=330.000.

Valeur Entrée = 400.000.

Hypothèse2 : prix de vente du produit fini = 800.000.

Valeur Actuelle =800.000 – (210.000 + 160.000 ) =430.000

Valeur Actuelle est supérieure à la Valeur Entrée + values latentes.

-Valeur actuelle des marchandises valeur probable de réalisation = prix de vente – frais de vente.

Ecriture type de dépréciation

D : 659

C :39

Ecriture de dépréciation

Pour les exercices futurs la provision sera ajustée en fonction de l’évolution de la valeur actuelle deux méthodes sont possibles pour l’ajustement des provisions à la clôture :

On constate par voie de reprise les diminutions de la dépréciation et par voie de dotation les augmentations de la dépréciation on procède soit par catégorie de stock soit pour l’ensemble.

On annule la totalité de la provision sur le stock initial ( par voie de reprise ) et on constate la totalité de la dépréciation sur le stock final ( par voie de dotation.

V- LES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES SUR STOCKS

Les comptes ont été prévus pour enregistrer ces provisions, mais les règles de calcul n’ont pas encore été définies D : 85

C : 15

CHAPITRE IV :EVALUATION DES CREANCES ET DES DETTES

I- VALEUR À L’ENTÉE

Les créances et les dettes sont enregistrées lorsqu’elles sont certaines.

Pour l’évaluation on applique le principe du nominalisme c’est-à-dire :

Valeur d’entée est égale à la valeur nominale de remboursement ou d’encaissement.

Les créances et les dettes demeurent au Bilan jusqu’à l’extinction du droit ou de l’obligation.

II- VALEUR AU BILAN

• Les créances :

Les créances sont retenues en comptabilité pour leur valeur nominale. Par prudence on pratique une provision pour dépréciation

Si une perte probable apparaît c’est-à-dire lorsque valeur nominale est inférieure à la valeur d’inventaire : Le montant de la provision doit être déterminer sur le montant HT de la créance.

• Les dettes :

Les dettes sont retenues en comptabilité pour leur valeur nominale. L’augmentation de valeur d’un élément de passif externe jugé irréversible est un complément de dette comptabilisé comme telle.

Lorsque l’augmentation n’est pas jugé définitive elle se traduit par une provision pour risque. La diminution de valeur d’un élément de passif externe devenu irréversible est une réduction de dette comptabilisée comme telle.

Lorsque la diminution n’est pas définitive pas de modification.

III- LES CRÉANCES ET DETTES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES.

1- Valeur à l’entrée

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en francs CFA sur la base du cours de change du jour de l’opération.

En général on retient le taux du jour de la facturation ; mais d’autres solutions sont possibles telle que le taux du jour du contrat.

Cas particuliers.

- Avances et acomptes reçus et versés en monnaies étrangères.

Les avances et les acomptes concernent les dettes et les créances non facturées. Ils sont convertis au cours du jour du paiement et ce cours est définitif. Ils sont comptabilisés dans les comptes 4091 et 4191.

- Créances et dettes ayant faits l’objet d’avance et acomptes reçus en devises.

On comptabilise la partie ayant fait l’objet d’avance ou d’acompte au cours du jour du paiement. Pour la partie restante on comptabilise au cours du jour habituellement retenu pour l’enregistrement des factures.

Exemple : Vente de marchandises en janvier 2002pour 10.000 yens.

Avance reçue en décembre 2001 pour 2.000 yens.

Taux de charge :Décembre = 100 yens 402frsCFA.

Janvier = 100 yens 405frsCFA

TAF : Passez les écritures en décembre et en janvier

Correction

Déc 2001

D : 521 8040.

C : 4191 8040

D : 411 32400

D : 4191 8040

C : 701 40440

Vente de

2- Valeur à l’arrêtée des comptes

Les créances et les dettes sont converties et comptabilisées sur la base du dernier cours de charge ( au bilan ).On retient le taux de charge à la date de l’arrêtée des comptes. Si l’application du taux de charge modifie les montants en francs CFA précédemment comptabilisés les différences de conversion sont inscrites dans les comptes transitoires.

On compare la valeur d’entrée et la valeur actuelle :

Pertes latentes à l’actif :

478-Ecart de conversion actif (pertes latentes)

4781diminutions de créances

4782augmentations de dettesGains latents au passif :

479-Ecart de conversion passifs (gains latents)

4791augmentations de créances

4792diminutions de dettes

La contrepartie étant constituée par les différents comptes de créances et de dettes concernées.

Hausse du

cours Baisse du cours

CC>CJ CC < CJ

CJ : cours du jour

NB : Les écritures d’écarts de conversion sont des écritures d’inventaire (régularisation ) qui peuvent être extournées dès le début de l’exercice suivant afin de conserver en comptabilité la valeur historique d’entrée des créances et des dettes.

Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du résultat.

Les pertes latentes donnent lieu en principe à la constitution d’une provision pour risque.

Ecriture type

D : 6971

| C : 297 D : 6791 | (Créances à long terme ) |

| C491/497 | Créances à court terme |

D : 6971

| C : 194 : D : 6791 | (Dettes à long terme ) |

| C : 499 : | (Dettes à court terme ) |

Le Montant de la provision est égale au montant de l’écart de conversion actif

Remarque :Dans certains cas la provision peut faire l’objet d’un traitement particulier et ne pas être dotée en totalité.

Le règlement de droit comptable a prévu deux exceptions à la règle article 56 et 57.

Article 56 : Lorsque des pertes probables ou des gains latents sont attachées à des opérations d’emprunt ou de prêt affectant deux ou plusieurs exercices, l’entreprise doit procéder à l’étalement de ces pertes ou de ces gains sur la durée restantes à courir jusqu’au terme des remboursements ou des encaissements à venir prévue au contrat ( durée moyenne pondérée restant à courir.) Le montant potentiel de la perte totale futur ou du gain total futur est recalculé à la fin de chaque exercice et mentionné dans l’état annexé.

Article 57 : Lorsque l’entreprise décide d’intégrer dans une position globale de charge toutes ses opérations traitées avec l’étranger non dénoués à l’inventaire, une compensation est admise être pertes probables et gains latents devises par devises. La dotation à une provision pour perte de charge et l’excédent des premières sur les secondes.

3-Enregistrement lors du règlement.

Sur le plan comptable c’est seulement lors du règlement que le résultat de charge apparaît.

Il s’agit d’un élément financier enregistré soit en 676 pertes ou en 776 gains de change

Les éventuelles provisions pour risques constituées auparavant doivent être reprise au compte de résultat.

APPLICATION

1)- l’entreprise X a obtenu d’une banque japonaise un prêt de à la date du 1er/04/N, le prêt est remboursable annuellement par parts égales sur 6ans avec un taux d’intérêt de 10%.

Le cours du yen au 1er/04/N est de 690frs CFA pour 1 yen l’exercice de l’entreprise s’achève le 31/12 de chaque année.

On donne le cours du yen :

31/12/N+0 705frs CFA.

31/03/N+1 697frs CFA.

31/12/N+1 700frs CFA.

31/03/N+2 684frs CFA.

31/12/N+2 687frs CFA.

TAF : Ecritures exercice N à N+2.

2)- les créances suivantes ont été extraites du relevé nominatif de clôture de l’entreprise Y au 31/12/2000.

| Noms | Montant TTC | Recouvrement probable |

| A B C D E F Autre | 160.000 * 1,2 210.000 * 1,2 95.000 * 1,2 187.000 * 1,2 150.000 * 1,2 140.000 * 1,2 110.000 * 1,2 | 100% 40% totalement insolvable 60% en fuite sans adresse depuis 3 mois 70% 100% |

Etat des clôtures douteux au 31/12/99 de l’entreprise.

| Noms | Nominal HT | Provision au 31/12/99 | Règlement TTC déjà enregistrés au cours de 2000 | Observation |

| Abel Antoine André Boume Paris Simone | 170.000 125.000 230.000 110.000 98.000 150.000 | 20% 40% 50% 30% 60% 40% | 40.800 Rien Rien Rien 96.000 72.000 | Pour solde de tout compte. Porté la provision à 60% du nominal créance irrécouvrable Pour solde Pour solde |

TAF : passer toutes les écritures de régularisation au journal de l’entreprise Y au 31/12/2000.

Correction des exercices d’application

1)-entreprise X

| Période | Capital dû | Intérêt | Amortissement | Annuité |

| N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 | 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - | 22.500 18.750 15.000 11.250 7.500 3.750 - | - 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 | 22 500 68 750 65 000 51 250 57 500 53 750 50 000 |

Ecriture en N

01/04/N

D :521 207.000.000

C : 162207.000.000 ( octroie d’emprunt )

31/12/N

D : 67115 862 500(22500*705)

C : 166215 862 500

(Intérêts courus non échus) d°

D :478 4 500 000(300 000*(705-690)) C : 1624 500 000

(Ecart de conversion actif) d°

D : 6971562 500(4 500 000*9/(6*12)) C :194562 500

(dotation aux provisions)

01/01/N+1 D : 166215 862 500 C : 67115 862 500

(Annulation)

d°

D : 162 , 4 500 000

C : 478 4 500 000

31/03/N+1

D : 162 34 500 000(50 000*690)

D : 676 350 000(50 000*(697-690))

D : 671 20 910 000(30 000*697)

C : 521 55 760 000

(Règlement de l’annuité)

31/12/N+1

D : 671 13 125 000(18750*700)

C: 1662 13 125 000 d°

D: 478 2 500 000

C : 162 2 500 000

01/01/N+2 D : 1662 13 125 000

C: 671 13 125 000 d°

D: 162 2 500 000

C : 478 2 500 000

31/03/N+2

D :162 34 500 000

D : 671 17 100 000

C : 776 300 000

C : 521 51 300 000

31/12/N+2 D : 671 10 305 000

C : 1662 10 305 000

D : 162 600 000

C: 479600 000 d°

D : 194 729 167

C : 7971 729 167

Entreprise Y

| Noms | Montants TTC | Remboursement HT du cours de 2000 | Solde après provision | Provision 31/12/99 | Provision nécessaire | Dotation | Répartition | |

| Abel Antoine André Boume Paris Simone | 170.000 125.000 230.000 110.000 98.000 150.000 | 34.000 - - - 80.000 60.000 | 136.000 125.000 230.000 110.000 18.000 90.000 | 34.000 50.000 115.000 33.000 58.800 60.000 | - 75.000 138.000 - - - | - 25.000 23.000 - - - | 34.000 - - 33.000 58.800 60.000 | |

| 48.000 | 185.800 | |||||||

Suite tableau :

| Noms | Observations |

| Abel Antoine André Boume Paris Simone | Perte de solde Dotation complémentaire Dotation complémentaire Perte pour le solde Perte pour le solde Perte pour le solde |

31/12/2000

D : 6511 345.000

D : 4431 70.800

C : 416 424.800

( perte sur créance )

D : 4912 185.800

C : 7594 185.800

( répartition de provision )

D : 6594 48.000

C : 4912 48.000

( Dotation au provision )

Relevé nominatif des clients au 31/12/

| Noms | Montants HT | Dotations aux provision | Observations |

| A B C D E F Divers clients | 160 000 210 000 95 000 187 000 150 000 140 000 110 000 | - 126 000 - 74 800 - 42 000 - | - - créance irrécouvrable - créance irrécouvrable - - |

| TOTAL | 242 800 |

Ecritures

31/12

D : 6511 245.000

D : 4431 49 000

C : 411 294 000

( perte sur créance ) d°

D : 416644 400

C :411644 400 SUP’ELITE ( D : 6594242 800 C :4912242 800

| TITRE II : LE RATTACHEMENT DES CHARGES ET DES PRODUITS |

CHAPITRE I : LES OPERATIONS A LONG TERME

I- LES CONTRATS À LONG TERME BÉNÉFICIAIRE

Il s’agit de contrat ou de marché dont la durée s’étale sur au moins deux exercices.

Exemple : construction d’une route d’un pont, d’un immeuble à condition que les travaux commencent dans un exercice et se terminent dans un autre.

Ces opérations concernent les stocks ou des services ( par opposition à la production immobilière qui peut également se faire sur le long terme ).

En raison du principe d’indépendance des exercices, et des obligations d’établir des états financiers annuels la question est de savoir comment traiter sur le plan comptable ces travaux en cours à la fin d’un exercice.

Le SYSCOA nous propose trois méthodes de comptabilisation.

1 ere méthode : la méthode de L’achèvement :

La facturation intervient à la fin de l’exécution du contrat et c’est seulement à cette date qu’on constate le produit.

Durant la période d’exécution le client peut verser des avances et acomptes qui sont comptabilisés comme telles.

A la clôture de l’exercice, on réalise le traitement comptable suivant :

Les travaux en cours sont passés en compte d’en cours 34 ou 35 par le crédit du compte 73 variation de stock.

D : 34 ou 35

C : 73

A la fin des travaux il y a comptabilisation du produit dans l’exercice concerné.

2èmeméthode : la méthode d’Avancement

Dans cette méthode les Travaux réalisés sont facturés suivant les stades d’avancement convenus ou déterminés. Ces facturations sont de véritables ventes partielles.

Pour la facturation on utilise le degré d’avancement qui correspond au rapport :

coût des travaux engagés sur la période coût total estimé des travaux.

Montant facturé = prix de vente globale * degré d’avancement.

3èmeméthode : Le bénéfice partiel à l’inventaire

Cette méthode est définie par l’article 60 du règlement comptable de l’UEMOA :

<< Peut être considérer comme réaliser à cette date ( clôture de l’exercice ) le bénéfice résultant d’une opération partiellement exécutée et acceptée par le client Lorsqu’il est possible de prouver avec une sécurité suffisante que le contrat est suffisamment avancé pour que le bénéfice partiel puisse s’insérer normalement dans le bénéfice global prévisionnel de l’opération dans son ensemble. >>

Cette méthode s’appuie sur les deux autres méthodes :

• De la méthode de l’achèvement elle utilise l’écriture de régularisation

• De la méthode de l’avancement elle utilise le degré d’avancement.

Le bénéfice partiel est comptabilisé au crédit du compte 753 par le débit du compte 475.

Montant = bénéfice global ( prix de vente – coût de revient estimé ) * degré d’avancement.

A la fin des travaux la facture définitive est comptabilisée normalement :

Le compte 475 est crédité pour solde par le débit du compte 653.quote part de résultat annulé sur exécution du contrat pluri exercices.

Exemple : une entreprise a obtenu le marché de la construction d’une route de 500 kilomètres le 1er/07/2002 et a démarré le même jour. La durée des travaux est de 1ans ; le prix facturation est de 200.000.000frs CFAet le coût de revient estimé est de 150.000.000frs CFA. On suppose que les travaux avancent proportionnellement à la durée des travaux.

TAF : écritures relatives à ses travaux en fin 2002 et au 30/06/2003, suivant les 3 méthodes présentées de ses opérations au compte de résultat :

SOLUTION

1ereméthode

31/12/2002

D :34 75.000.000

C : 734 75.000.000

( en cours )

01/01/2003

D : 734 75.000.000

C : 34 75.000.000 ( contre-passation )

30/06/2003

D : 411 240.000.000

C : 705 200.000.000

C : 443 40.000.000

( facturation )

| Incidence | sur le compte de résultat | ||||

| Charge 31/12/2002 | produit | ||||

| Coût 75.000.000 R=0 Charge | 31/12 | Variation de stock = 75.000.000 /2003 produit | |||

Coût 75.000.000 Variation de stock= -75.000.000

R=50.000.000 Ventes 200.000.000

2èmeméthode

31/12/2002

D : 411 120.000.000

C : 708 100.000.000

C : 443 20.000.000

( vente partielle )

30/06/2003

D : 411 120.000.000

C : 705 100.000.000

C : 443 20.000.000

( achèvement )

Incidence sur le compte de résultat

Charge 31/12/2002 produit

| Coût 75.000.000 R=25.000.000 Charge | 31/12 | Vente 100.000.000 /2003 produit |

Coût 75.000.000

Vente 100.000.000

R=25.000.000

3èmeméthode

31/12/2002

D : 34 75.000.000

C 734 75.000.000

D

D : 475 25.000.000

C : 757 25.000.000

02/01/2003

D : 73475.000.000

C : 34 75.000.000

30/06/2003

D 411240.000.000

C :705 200.000.000

C : 443140.000.000

D : 653 25.000.000

C : 47525.000.000

Incidence sur le compte de résultat

Charge 31/12/2002 produit

| Coût 75.000.000 R=25.000.000 Charge | 31/12 | Variation de stock = 75.000.000 25.000.000 /2003 produit | ||

| Coût 75.000.000 | ||||

| 25.000.000 R=25.000.000 | Variation de stock =-75.000.000 200.000.000 | |||

II- LES CONTRATS À LONG TERME DÉFICITAIRES

Lorsque les contrats à long terme vont entraîner des déficits à la fin des travaux ( prix de vente supérieure au prix de revient, il y a lieu de se couvrir contre ce risque par une provision.

Cette provision est à scinder en deux :

- Une provision pour dépréciation des stocks d’en cours et

- Une provision pour risque pour le supplément du montant de la perte.

Prix de vente

- Charge engagée au 31/12

- Charge restantes à engager

= Perte Global

- Provision pour dépréciation

Perte globale estimée * degré d’avancement

-Provision pour risque

Perte globale– provision pour dépréciation

NB : La constatation des provisions pour perte à achèvement future ne vaut que pour la méthode d’achèvement.

CHAPITRE II : OPERATION FAITE POUR LE COMPTE D’UN TIERS

Les opérations faites pour le compte d’un tiers se réalisent soit dans le cadre du mandat soit dans le cadre de la commission.

Il s’agit d’opérations réalisées pour l’entreprise pour le compte d’un tiers personne morale ou personne physique.

Toutes ces opérations sont régies par des contrats qui déterminent les droits et les obligations des parties.

I- OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU MANDAT

Les opérations réalisées dans ce cadre mettent en relation deux entités le mandant ( le tiers ), le mandataire ( l’entreprise ).

Le mandataire (l’exécutant) agit pour le compte du mandat. Ce dernier est responsable des opérations réalisées par le mandataire, si ces opérations rentrent dans le cadre du mandat. Comptablement les opérations réalisées à l’occasion du mandat sont comptabilisées en compte de tiers sauf sa rémunération qui est comptabilisée en produit.

Vous recevez mandat pour acheter ou pour vendre :

VENDRE ACHETER

D : 4711 D : 47..

C : 4712 C : 401

LA REMUNERATION : D : 411 C :70

Chez le mandat :

D : 601 D : 411

| C : 401 | C : 7… |

| ( Achat ) | ( Vente ) |

II- OPÉRATION RÉALISÉE DANS LE CADRE DE LA

COMMISSION

Cette opération met en relation deux entités :

- Le Commettant ( donneur d’ordre ; Tiers )

- Le commissionnaire ( l’exécutant, L’entreprise).

Le commissionnaire est tenu responsable des opérations réalisées avec les tiers même si le nom du commettant pour lequel il agit apparaît.

Le commissionnaire enregistre les achats et ventes pour le compte du commettant dans ses propres livres en tant que tels.

Sa rémunération est la marge entre le coût d’acquisition et le prix de revente.

L’Exécutant Donneur d’ordre

CHAPITRE III : OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE D’UNE

SOCIETE EN PARTICIPATION ( OPERATION FAITE EN COMMUN )

La société en participation est une société de faite, c’est-à-dire une société où les associés ont volontairement décidé de ne pas mettre en œuvre les dispositions du droit des sociétés en matière de création.

• C’est donc une société qui n’est pas immatriculée.

• Elle n’a pas non plus de personnalité juridique.

• C’est une société qui n’a pas de patrimoine.

• C’est une société qui ne peut ouvrir un compte en banque, ni faire valoir ses prétentions en justice.

La société en participation peut prendre deux formes :

- soit Occulte ( reste cachée )

- soit Ostensible ( connue des tiers ).

En matière de gérance, la société en participation peut avoir un gérant associé ou non, désigné par les statuts ou non.

La société en participation peut également avoir plusieurs gérants ( notamment tous les associés peuvent être gérant ).

En matière de contentieux :

- Si la société en participation est occulte : le tiers n’a de recours que contre l’associé avec lequel il a contracté ou le gérant.

- Si la société en participation est ostensible le tiers a le choix pour son recours le tiers a le choix parmi les associés.

Dans une société en participation chaque associé qui contracte, le fait en son nom.

La société en participation peut être créée pour divers objets.

En matière de fiscalité, les sociétés en participations sont régies par les règles des sociétés de personnes.

COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS

Les opérations réalisées dans le cadre d’une société en participation sont enregistrées dans la comptabilisation du ou des gérants.

1-Organisation comptable

• un seul gérant

Les opérations sont regroupées dans la comptabilité du gérant seul responsable vis à vis des tiers. Dans ce cas les comptes de la société en participation peuvent être tenus :

- Soit dans une comptabilité rattachée à la comptabilité du gérant par le compte de liaison

(Chez le Gérant ) (Chez la S.P.)

Ces deux comptabilités sont tenus par le gérant.

Ces comptes fonctionnent de façon symétrique.

188 compte de liaison de société en participation

Exemple : Achat de marchandise pour 6300 par le gérant pour le compte de la société en participation ne tenant pas de compte de tiers.

SOLUTION

Comptabilité du Gérant :

D : 601 6300

C : 401 6300

Donc

( achat de marchandise ) directemen

D : 188

6300

C : 601 6300

C : 401 6300

Comptabilité de la S.P. :

D : 601 6300

C : 188 6300

D 188 6300 C :401 6300

Soit à l’intérieur de sa propre comptabilité en subdivisant les comptes des classes 6 et 7.

Exemple : 601.001 achats propres.

601.002 achats de la société en participation.

D : 601 002 6300

C :401 6300

• Pluralité de gérant .

Dans ce cas chaque gérant comptabilise dans sa propre comptabilité les opérations qu’il réalise.

2-Comptabilisation des participants ( pluralité des gérants )

a)Mise en œuvre des moyens de l’activité.

Ce sont les biens et fonds mis à la disposition de la société en participation.

- Apport d’immobilisation de matières et de marchandises :

Ils ne sont pas enregistrés en comptabilité. Ces biens restent dans le patrimoine de l’apporteur et donc restent inscrit à l’actif de son bilan.

- Apport de fonds :

Ils sont enregistrés dans des comptes de trésorerie et en contrepartie dans des comptes courants d’associés :

D : 463 associés opérations faites en commun.

C : 521

b)Opération d’exploitation.

Les opérations avec les tiers sont comptabilisées normalement par les participants qui les réalisent.

Les autres participants n’en tiennent pas compte, et les opérations entre membre de la société en participant sont enregistrées dans les comptabilités des participants intéressés qui constatent le transfert de charge.

| BICICI | SODECI |

| (Celui ayant engagé l’opération) | (Celui à qui incombe l’opération) |

| D : 601 | D : 601 |

| C : 521 | C : 463 Associé BICICI |

D : 463 Associé SODECI C : 781

( transfert de charge)

c)Détermination des résultats.

Il est nécessaire de réaliser l’inventaire des biens de la société en participant. Ce qui entraîne les opérations suivantes :

- Constatation de la consommation des biens immobilisés dépréciés.

- Evaluation des stocks éventuels.

- Calcul des résultats.

Divers participants ayant enregistrés des opérations, les divers éléments sont regroupés extracomptablement pour déterminer les résultats.

Dans sa propre comptabilité, chacun de ses membres enregistrent sa quotte part dans le résultat de la société en participation.

652 ou 752 quotte part de résultat sur opération faite en commun.

| En cas de Perte | En cas de bénéfice | |||||

| D : 652 | D : 463 | |||||

| C : 463 | C : 752 | |||||

| Exemple : | charges | produits | ||||

| Associé 1 Associé 2 Associé 3 3.300 | 1.000 1.000 1.300 | 800 900 1.000 R=600(perte) 3.300 | chaque associé à une part de 1/3. perte par associé = 200 | |||

Ecriture:

A1 pas

A2 D : 652 100

C : 463 100

A3 D : 463

C : 752

3-Comptabilité centralisée par le gérant et intégrée dans sa propre comptabilité

Le gérant enregistre dans une seule comptabilité tout ce qui concerne la société en participation et ce qui est relatif à sa propre comptabilité.

a-Acquisitions ou créations de biens

Ces biens destinés à la société en participation doivent figurer dans la comptabilité du coparticipant qui en est le propriétaire apparent.

En règle générale se sera celui du gérant de la société en participation.

Pour que le bilan soit sincère et donne une image fidèle de la situation de l’entreprise du gérant, sa comptabilité devra enregistrer sous forme de dette en contrepartie du bien acquis ou créé par la société en participation, le montant des financements consentis par les autres coparticipants.

Pour que le BILAN soit sincère :

S’il s’agit de biens créés ou acquis amortissable, leur amortissement sera constaté chaque année dans la comptabilité de la société en participation (gérant ).

Dans la mesure ou ces biens ont été inscrits dans le bilan du gérant propriétaire apparent, la perte de valeur constatée par amortissement dans la société en participation vient réduire la dette du gérant vis à vis des autres coparticipants.

Cette perte de valeur diminue par conséquent dans la comptabilité de ces derniers, la créance qu’ils avaient vocation à enregistrer au moment de l’acquisition du bien.

Dans ces conditions l’opération sera comptabilisée sous la forme suivante :

- le gérant fera figuré au passif de son bilan la part des autres coparticipants non gérants.

A cet effet :

D : 463

C : 181 dettes liées à des participations.

Exemple : Acquisition par le gérant A pour le compte de la société en participation d’une immobilisation de 800 amortissable en 4ans linéaire. Le gérant détient 60% des parts et l’associé B40%.

D : 2.. 800

C : 521 800

D : 463 320

C : 181 320

- Chacun des autres coparticipants non gérant constatera dans son propre bilan ses droits dans un compte

D : 2773 créances rattachée à des sociétés en participation C : 463.

Même exemple.

D : 2773 320

C : 463 320

La constatation de la consommation des biens immobilisés amortissables par suite des opérations d’exploitation faites en société en participation se traduit au niveau des comptes 181 et 2773 par une réduction d’un même montant des obligations et des droits respectifs du gérant des non gérants.

- On débite le 181 à hauteur des amortissements correspondants inscrits en exploitation de la société en participation par le crédit du 463 dans la comptabilisation du gérant.

31/12

D : 681 200

C : 28 200

D : 181 80

C : 463 80

Le compte 2773 est crédité du même montant par le débit du compte 463 dans la comptabilité des non-gérants

b-Opérations d’exploitation et partage du résultat.

Le gérant enregistre :

- Les charges et les produits relatifs à la société en participation ; le montant total est inclus dans le résultat de sa comptabilité.

- Sa rémunération de gérance au crédit du compte 706 service vendu par le débit des comptes 463 ( part des coparticipants ) et 632 ( part propre ).

- Les quottes part du résultat de la société en participation revenant à ses coparticipants.

En cas de bénéfice au débit du compte 652 En cas de perte au crédit du compte 752 par le débit des comptes courants des intéressés.

THEME III : LES CAPITAUX PERMANENTS

GENERALITES

Les particularités comptables des sociétés commerciales dépendent essentiellement des règles juridiques et fiscales qui leur sont applicables.

I- DÉFINITION D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne.

II- TYPOLOGIE DES SOCIÉTÉS

On a deux types de sociétés :

- Les sociétés civiles qui n’effectuent que des opérations civiles telle que les opérations immobilières, agricoles ou libérales et sous une forme qui ne les rend pas commerciales.

- Les sociétés commerciales , selon les motivations des associés et leurs responsabilités respectives vis à vis du paiement des dettes sociales.

On distingue trois sous familles de sociétés commerciales :

Les sociétés de personne

Elles sont constituées par des personnes qui se regroupent en fonction de leurs personnes.

On distingue deux types de contrats :

1erela SNC où tous les associés sont solidairement et indéfiniment responsables.

2èmela SCS où les commandites sont solidairement et indéfiniment responsables, tandis que les commanditaires ( qui ne peuvent s’immiscer dans la gestion ) ne sont pas responsables audelà des fonds qu’ils ont apporté.

Les sociétés de capitaux :

Elles sont constituées par des associés ou actionnaires qui recherchent en principe un regroupement de capitaux. L’anonymat des associés justifie la limitation de leur responsabilité à leur apport. On distingue les sociétés anonymes (SA ) et les sociétés en commandite par action ( SCA )

Les SARL :

C’est une forme intermédiaire puisque les associés qui se sont regroupés en considération de leur personne entendent en principe limiter le montant de leur responsabilité au montant de leur apport.

• L’EURL ( entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée )

C’est une société dont l’associé unique n’engage que les biens qu’il a apportés dans son activité industrielle et commerciale.

III- CHOIX D’UNE FORME DE SOCIÉTÉ

L’exploitation d’une activité économique sous la forme sous la forme d’une société commerciale est en général décidé en fonction de différentes considérations :

1-Considération juridique

En fonction de ce qui vient d’être précisé, on comprend que les associés adopteront l’une ou l’autre des formes selon qu’ils recherchent le regroupement de personnes ou de capitaux ou selon qu’ils acceptent ou redoutent une responsabilité qui excède leur apport.

Remarque : La faillite des SA et des SARL peut dans certains cas être étendue à leurs dirigeants.

La possibilité de transfert des droits sociaux est également un autre critère juridique.

Dans les sociétés de personnes les parts sont cessibles mais après autorisation des autres associés unanimes.

Dans les SARL les parts sont en principe librement cessibles entre associés et cessibles à tiers des après agrément de la majorité en nombre représentant les ¾ du capital social.

Dans les SA les droits sont représentés par des actions qui sont en principe négociables. Cette négociation est conduite librement par l’actionnaire. Dans certains cas toutefois les actions ne sont pas négociables. C’est le cas notamment des actions d’apports créés depuis moins de 2ans.

Autres critères juridiques

La situation personnelle des associés est un autre critère juridique, alors que les associés en non-collectif et les commandités sont commerçants, les associés des SARL et SA ne le sont pas obligatoirement.

2-Considération financière.

Si l’on considère l’origine du financement des entreprises on peut distinguer :

- Les apports des associés :

C’est dans le cadre des SA que les moyens mis en œuvre peuvent être important car on y prend en considération que les capitaux et le nombre d’actionnaires est illimité ( minimum 7 ). L’appel public à l’épargne est réservé aux SA.

La possibilité de libérer les apports partiellement en numéraire apporte une souplesse non négligeable et atténue dans les SA et les SARL l’obligation d’un capital minimum.

- L’autofinancement :

C’est dans les SA et les SARL que les bénéfices mis en réserve sont les plus importants (obligation de doter une réserve légale).

- Le financement extérieur :

Dans les sociétés de personnes la responsabilité des associés devrait favoriser les prêts extérieurs.

Dans les autres sociétés les prêteurs demandent des garanties notamment des engagements personnels des dirigeants ; d’autre part seule les SA peuvent émettre des emprunts obligatoires avec éventuellement appel public à l’épargne.

3- Considération fiscale

Les sociétés par action et le SARL sont soumises à l’impôt sur les sociétés (BIC) au taux de 35%. Cet impôt est calculé au nom de la société et payé par elle ; c’est une charge comptable qui diminue le résultat net.

Les sociétés de personnes ne sont (sauf option) soumises à une imposition spécifique établie à leur nom. Le résultat qu’elle réalise est au prorata de leur droit respectif inclus dans le revenu personnel de chacun des associés imposables à l’IRVM.

4- Autres considérations.

Dans certains cas un objet social particulier oblige à adopter une forme donnée ; le coût de la constitution élevé dans les SA est moindre dans les sociétés de personnes.

Le fonctionnement est plus lourd et formaliste dans les SA et SARL, qui doivent publier leur compte annuel et sont soumises au contrôle d’un commissaire aux comptes.