Comptabilité Générale

BASES DE COMPTABILITÉ.

Les laboratoires (16 périodes) sont assurés par Françoise GEORGES.

TECHNICIEN EN COMPTABILITE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

Année scolaire 2009-2010 Cours donné par Martine HEYDEN Programme :

Face à des documents comptables usuels, vous serez capable :

- d’utiliser les concepts et les principes de base de comptabilité, notamment :

- actif, passif,

- débit, crédit,

- plan comptable,

- fonctionnement des comptes et organisation de la comptabilité ; Ø d’identifier et d’analyser :

- les documents d’achat et de vente, Ø les documents financiers,

- les conditions générales de vente ;

- de les classer en vue de leur imputation ;

- d’imputer correctement les opérations d’achat et de vente en référence au plan comptable et en tenant compte des obligations en matières de TVA ;

- d’utiliser les éléments principaux des comptes annuels : bilan et comptes de résultats ;

- d’utiliser les unités monétaires pour calculer un prix, consulter les cours du jour, convertir une unité monétaire en une autre.

Capacités terminales :

Pour atteindre le seuil de réussite, vous serez capable :

À partir d’une situation mettant en jeu des opérations usuelles de comptabilité générale,

- d’identifier des documents commerciaux ;

- de les analyser et d’en déterminer le traitement comptable.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- la cohérence de la démarche,

- l’adéquation et la précision dans l’utilisation du vocabulaire, Ø le degré d’autonomie atteint.

Évaluation :

Un examen (à livre ouvert) sera organisé en fin de cours.

Un devoir sera donné à la fin de chaque leçon. Ces devoirs seront cotés et entreront dans la cote du TJ. Les devoirs seront à rendre pour le cours suivant. Un devoir non rendu à temps est égal à zéro. Il y aura au maximum 12 devoirs.

PLAN DU COURS.

1er Chapitre : Introduction – Le bilan – L’inventaire........…….

INTRODUCTION...................

- NOTION DE COMPTABILITÉ............…

- Définition de la comptabilité..........….

- Utilité de la comptabilité..........……

LE BILAN.....................

- INTRODUCTION.................

- LE PASSIF...................

- Le capital propre..............

- Le capital étranger............…….

- L’ACTIF..................…

- ÉQUILIBRE ACTIF-PASSIF............……

- CONSTATATIONS..............……

- EXERCICES RÉSOLUS.............. .

- M. PLACET..............…

- La poissonnerie HADDOCK..........….

- M. TILLIEUX..............…

L’INVENTAIRE..................…

SYNTHÈSE....................

TEST....................……

TRAVAIL À RENDRE................…..

CORRECTION DU TEST.................

CORRECTION DU TRAVAIL..............….

2ème Chapitre : Résultat de l’entreprise – Structure du bilan......…….

RÉSULTAT DE L’ENTREPRISE...............

- PROVENANCE................…..

- CONSÉQUENCE................

STRUCTURE DU BILAN.................

- ACTIF..................…….

- Actifs immobilisés............……..

- Actifs circulants................

- PASSIF..................……

- Capitaux propres...............

- Provisions et impôts différés..........…..

- Dettes................…..

- RÉSUMÉ..........……......……

- EXERCICES RÉSOLUS

SYNTHÈSE

TEST

TRAVAIL À RENDRE

CORRECTION DU TEST

CORRECTION DU TRAVAIL

3ème Chapitre : Opérations de l’entreprise

OPÉRATIONS DE L’ENTREPRISE

- INTRODUCTION

- FLUX EXTERNES

- FLUX INTERNES

1er Chapitre : Introduction – Le bilan – L’inventaire

INTRODUCTION

- NOTION DE COMPTABILITÉ

- Définition de la comptabilité

Nous pouvons définir la comptabilité comme étant :

La technique qui consiste à enregistrer dans des livres, sur base de documents, les opérations effectuées, en tant que commerçant, dans le but de connaître son patrimoine et son résultat.

Précisons les termes de cette définition :

- Enregistrer : inscrire dans des registres ou livres comptables et/ou sur supports informatiques.

- Opérations : tous les faits qui modifient le patrimoine de l’entreprise.

Exemples :

- Achat et vente de marchandises.

- Paiement des créanciers.

- Prélèvement dans la caisse.

- Emprunts.

- Patrimoine : le patrimoine d’une entreprise est constitué par ses avoirs et ses créances (ce qu’elle possède) et par ses dettes (ce qu’elle doit). Ø Résultat : il peut être positif (bénéfice) ou négatif (perte).

Cette technique permet au commerçant :

- de connaître rapidement, à tout instant, la situation patrimoniale ou comptable de son entreprise.

- de déterminer périodiquement le résultat de son entreprise : perte ou bénéfice.

- Utilité de la comptabilité

Nous devons tout d’abord insister sur deux points essentiels :

- La comptabilité concerne les activités spécifiques du commerçant en tant que tel et non ses activités de citoyen ordinaire comme vous et moi.

- La tenue de cette comptabilité a lieu dans des livres obligatoires à partir de documents se rapportant aux activités commerciales du commerçant.

Les données recueillies par la comptabilité permettent au commerçant :

- une observation de son entreprise : volume d’affaires réalisées, dates des opérations, état des dettes, trésorerie,…

Ce qui permet d’obtenir des renseignements sur :

- ce que l’entreprise possède : ses avoirs.

- ce qui lui est dû : ses créances.

- ce qu’elle doit : ses dettes.

- ses charges : loyer, électricité, salaires… ? ses produits : intérêts perçus,…

- son résultat : le bénéfice ou la perte.

- un diagnostic : la comptabilité est pour le commerçant une aide à la décision.

Sur base des données recueillies, le commerçant pourra comparer ses performances à celles d’entreprises similaires, dégager les points forts et les points faibles de son commerce, décider de s’agrandir, de modifier l’assortiment proposé, d’adapter ses heures d’ouverture,…

La comptabilité est un outil de gestion, elle permet :

- au commerçant, mais aussi aux tiers (repreneurs ou prêteurs), de mesurer :

- sa solvabilité (capacité à payer ses dettes) ;

- sa rentabilité (capacité à dégager du bénéfice) et

- la valeur de son commerce [utile si le commerçant veut remettre (vendre) celui-ci ou demander un crédit].

- à l’État de connaître le bénéfice fiscal servant de base au calcul de l’impôt.

La comptabilité est donc :

- indispensable pour la gestion de l’entreprise ; Ø une obligation légale.

En définitive, la comptabilité constitue une source précieuse de renseignements et est le reflet de la santé de l’entreprise. Elle ne doit pas être considérée comme un fardeau mais au contraire comme une exigence vitale pour le succès.

LE BILAN

- INTRODUCTION

En comptabilité, la description du patrimoine de l’entreprise (c’est-à-dire l’ensemble de ce qu’elle possède et de ce qu’elle doit) à un moment donné de son existence, est représentée par un tableau appelé BILAN.

Le bilan n’est qu’une photographie de la situation de l’entreprise à un moment précis.

Un bilan peut être dressé à tout moment.

La durée légale entre deux bilans successifs est d’une année. C’est ce qu’on appelle l’exercice comptable. Il coïncide généralement avec l’année civile, c’est pourquoi le bilan est généralement établi au 31 décembre.

Un bilan est un tableau à double entrée où, par convention, le commerçant indique :

- À gauche l’ensemble des biens qu’il possède et ce qu’on lui doit (ses créances) : ACTIF

- À droite l’ensemble des sommes qui lui ont permis de posséder ces biens et ce qu’il doit (ses dettes): PASSIF

|

BILAN |

|

|

Avoirs Emplois |

Dettes Ressources |

|

Qu’a fait l’entreprise des fonds mis à sa disposition ? |

De qui proviennent les fonds utilisés dans l’entreprise ?  |

|

ACTIF |

PASSIF |

En comptabilité, il y a une égalité fondamentale que vous devez toujours avoir en mémoire, les ressources sont égales aux emplois, les dettes aux avoirs :

ACTIF = PASSIF

- LE PASSIF

Le passif nous donne donc des indications sur l’origine des fonds utilisés, il représente donc les ressources de l’entreprise. Ces ressources proviennent soit du capital propre, soit d’emprunts contractés par le commerçant.

Le passif de l’entreprise est donc l’ensemble de ses dettes.

Exemples : l’argent dû aux fournisseurs, à des prêteurs ou à son banquier, des effets de commerce à payer, etc.

- Le capital propre

Pour créer une nouvelle entreprise, le commerçant doit détenir un CAPITAL de départ, qui va permettre l’achat de tout ce qui est nécessaire au démarrage de l’entreprise : immeuble, marchandises, mobilier, etc.

Exemple :

Mr. Dupont veut ouvrir une librairie, il va donc créer une SPRL “ Au plaisir du livre ” de façon à bien faire la distinction entre ses activités de commerçant et sa vie privée.

Il met à disposition de son entreprise la somme de 200 000 € qu’il dépose sur un compte courant. Cette somme, le capital de départ de l’entreprise, servira à l’achat d’un local, de mobilier, de marchandise, etc.

Tout comme une personne physique, la SPRL possède un patrimoine constitué par ses avoirs et ses dettes.

- Avoir : le montant versé sur le compte par M. Dupont : 200 000 €

- Dettes : l’entreprise “ Au plaisir du livre ” a une dette envers M. Dupont, son fondateur, de : 200 000 €

Le CAPITAL est donc :

- Une RESSOURCE mise à la disposition de l’entreprise par ses propriétaires. Ø Une DETTE de l’entreprise vis-à-vis du propriétaire de l’entreprise.

Comme nous l’avons vu plus haut, en comptabilité le patrimoine de l’entreprise peut être représenté dans un tableau contenant deux parties : le bilan.

- Le capital étranger

Si les montants mis à disposition de l’entreprise par le commerçant (le capital) ne sont pas suffisants, l’entreprise peut emprunter des fonds auprès d’un organisme financier ; une banque par exemple.

Exemple :

Au plaisir du livre SPRL emprunte 50 000 €, remboursables en 5 ans auprès de sa banque. Celle-ci transfère cette somme sur le compte courant de la SPRL.

Le capital propre = ce que l’entreprise doit à son propriétaire

Le capital étranger = ce que l’entreprise doit à des tiers

Le PASSIF est donc :

L’origine des RESSOURCES de l’entreprise.

Les DETTES de l’entreprise.

- L’ACTIF

L’ensemble des biens que l’entreprise possède et que le commerçant utilise pour les besoins de son activité commerciale constitue : l’actif de l’entreprise.

Exemples : les marchandises, les avoirs en caisse, à la banque, les sommes dues par les clients (créances), etc.

L’entreprise utilise ses ressources pour acquérir tout ce dont elle a besoin pour exercer son activité commerciale.

Exemple :

Au plaisir du livre SPRL achète les biens suivants :

? Un local qui servira de magasin 150 000 € ? Du mobilier (étagères, comptoir,…) 50 000 € Ces achats sont payés par virement bancaire.

Actif BILAN Passif

|

Immeuble  |

150 000 |

Capital |

200 000 |

|

|

Mobilier |

50 000 |

Dettes à plus d’un an |

50 000 |

|

|

Banque |

50 000 250 000 |

250 000  |

L’ACTIF représente :

Les EMPLOIS des ressources de l’entreprise

Les AVOIRS et les CRÉANCES de l’entreprise

- EQUILIBRE ACTIF-PASSIF

EMPLOIS = RESSOURCES

ACTIF = PASSIF

Il apparaît clairement que la somme des valeurs reprises à l’actif doit être égale à la somme de celles reprises au passif.

En effet, il est impossible pour une entreprise d’utiliser plus de fonds que ceux qui y ont été injectés c’est-à-dire de dépenser plus que ce dont elle dispose, que ce soit sous forme de capital, d’emprunt ou de crédits accordés par les fournisseurs.

De même, toute ressource injectée dans l’entreprise doit avoir une utilisation, qui peut être simplement un avoir en caisse ou une somme disponible sur un compte bancaire.

L’actif est toujours égal au passif car pour tout emploi il faut une ressource équivalente

- CONSTATATIONS

Pour tout emploi, il faut une ressource équivalente donc l’actif est toujours égal au passif

ACTIF = PASSIF

Le Passif est égal au Capital plus les dettes envers les tiers (un tiers est toute personne non propriétaire de l’entreprise, banques, fournisseurs, etc.)

PASSIF = CAPITAL + DETTES ENVERS TIERS

Nous pouvons donc dire que :

ACTIF = CAPITAL + DETTES ENVERS TIERS

Autrement dit :

CAPITAL = ACTIF - DETTES ENVERS TIERS

|

Ce que l’entreprise doit au propriétaire |

= |

Tout ce qu’elle possède |

- |

Ce qu’elle doit au tiers  |

Reprenons notre exemple de la librairie “ Au plaisir de lire ” : Capital = 250 000 € - 50 000 € = 200 000 €

- EXERCICES RESOLUS

- M. PLACET

Exploitant agricole, veut établir le bilan de son exploitation. Il vous communique la valeur des éléments qu’il possède au 31 mars.

Triez les éléments d’actif et de passif en inscrivant les sommes dans la colonne correspondante.

Déterminez la valeur du capital.

Nous vous conseillons de mettre un cache sur les réponses et puis de comparer.

|

ÉLEMENTS DU BILAN |

ACTIF |

PASSIF |

|

Terrains : 50 000 |

50 000 |

|

|

Constructions : 150 000  |

150 000 |

|

|

Dettes envers les fournisseurs : 400 |

400 |

|

|

Tracteurs : 20 000 |

20 000 |

|

|

Camionnette : 15 000 |

15 000 |

|

|

Stock d’engrais : 1 000 |

1 000 |

|

|

Emprunt au Crédit Agricole : 30 000 |

30 000  |

|

|

Stock de semences : 700 |

700 |

|

|

Fonds déposés chez BNP Paribas Fortis : 3 000 |

3 000 |

|

|

Avoirs en caisse : 500 |

500 |

|

|

TOTAUX |

240 200 |

30 400 |

|

MONTANT DU CAPITAL |

209 800  |

|

|

TOTAL |

240 200 |

240 200 |

Établissez le bilan de l’exploitation de M. Placet au 31 mars.

Actif BILAN Passif

|

Terrains |

50 000 |

Capital |

209 800 |

|

Constructions |

150 000  |

Emprunts |

30 000 |

|

Tracteurs |

50 000 |

Fournisseurs |

400 |

|

Camionnette |

15 000 |

||

|

Stock d’engrais |

1 000 |

||

|

Stock de semences  |

700 |

||

|

BNP Paribas Fortis |

3 000 |

||

|

Avoirs en caisse |

500 |

||

|

240 200 |

240 200 |

- La poissonnerie HADDOCK

La poissonnerie Haddock possède :

- • Un immeuble de 100 000 €

- • Du mobilier pour 10 000 €

- • Du matériel pour 25 000 €

- • Des avoirs en banque pour 2 000 € ? Des espèces dans sa caisse pour 500 €

Chiffrez votre actif, vos dettes et votre capital.

Représentez votre situation sous forme de bilan.

Actif BILAN Passif

|

Immeuble |

100 000 |

Capital |

137 500 |

|

Mobilier |

10 000 |

||

|

Matériel |

25 000 |

||

|

Banque-Compte courant |

2 000 |

||

|

Avoirs en caisse  |

500 |

||

|

137 500 |

137 500 |

- M. TILLIEUX

Tillieux reprend le commerce de Dubois aux conditions suivantes :

- • Immeuble : 100 000 €

- • Matériel : 35 000 €

- • Mobilier : 8 000 €

- • Marchandises : 6 000 €

Tillieux s’engage à payer les factures encore dues par Dubois à ses fournisseurs pour la somme de 12 000 €.

Après avoir payé Dubois, il reste à Tillieux 500 € en caisse.

Représentez sous forme de bilan la situation initiale de Tillieux.

Actif BILAN Passif

|

Immeuble |

100 000 |

Capital  |

137 500 |

|

Mobilier |

8 000 |

Fournisseurs |

12 000 |

|

Matériel |

35 000 |

||

|

Marchandises |

6 000 |

||

|

Caisse |

500  |

||

|

149 500 |

149 500 |

INVENTAIRE

Nous venons de voir que le bilan est la description du patrimoine de l’entreprise à un moment donné de son existence.

Pour établir ce bilan, le commerçant doit faire un relevé annuel, détaillé et estimatif des valeurs actives et des valeurs passives de l’entreprise.

Ce relevé est appelé l’INVENTAIRE et doit donc être :

- Annuel : la loi impose, en effet, de tenir des livres et parmi ceux-ci un livre des Inventaires à établir périodiquement tous les ans.

- Détaillé : tous les biens et toutes les dettes sont spécifiés en nature et en quantité avec toutes les indications nécessaires.

- Estimatif : les biens sont évalués à leur valeur exacte au jour de l’inventaire. Ainsi, des marchandises démodées ou du matériel usé ou obsolète, ne peuvent plus être comptabilisés à leur valeur d’acquisition.

Toutes les entreprises doivent effectuer, une fois l’an au moins avec bonne foi et prudence, un inventaire des avoirs, dettes, obligations, engagements de toute nature et des moyens propres engagés dans l’entreprise.

Établir un inventaire, consiste donc à enregistrer, vérifier, examiner, évaluer et résumer dans un état descriptif tous les biens, créances, dettes et obligations de toute nature de l’entreprise ainsi que tous les moyens propres mis à sa disposition.

L’inventaire permet ainsi d’établir le bilan de l’entreprise

Exemple :

Données d’inventaire de la S.P.R.L. Maltesse au 31 / 12 / 2008.

|

- Terrains bâtis |

150 000 € |

|

- Mobilier |

50 000 € |

|

- Matériel roulant (camionnette) |

30 000 € |

|

- Marchandises |

60 000 €  |

|

- Créances sur clients |

5 000 € |

|

- Caisse |

5 000 € |

|

- Dettes à plus d’un an |

100 000 € |

|

- Dettes vis-à-vis des fournisseurs |

20 000 € |

Actif BILAN Passif

|

Terrains bâtis |

150 000  |

Capital |

180 000 |

||

|

Mobilier |

50 000 |

Dettes à plus d’un an |

100 000 |

||

|

Matériel roulant |

30 000 |

Fournisseurs |

20 000 |

||

|

Marchandises  |

60 000 |

||||

|

Clients |

5 000 |

||||

|

Caisse |

5 000 300 000 |

300 000 |

Capital = Actif - Dettes envers les tiers

300 000 - (100 000 + 20 000)

Les quantités et valeurs des biens, créances et dettes de l’entreprise doivent être indiquées à la date d’inventaire, qui est celle du dernier jour de l’année comptable.

L’année comptable ou l’exercice comptable est la période de temps qui s’écoule entre deux bilans successifs.

L’exercice comptable dure, en principe, une année puisqu’il faut dresser un bilan au moins une fois par an.

Exemple :

BILAN INITIAL BILAN FINAL

Exercice comptable 2009

01/01/2009 ß------------------------------------------------à 31/12/2009

Le bilan initial est le bilan de début de l’exercice comptable, les données reprises proviennent du bilan final de l’année antérieure.

Le bilan final ou bilan de clôture est le bilan établi, sur base des données de l’inventaire, en fin d’exercice comptable.

Le bilan final est différent du bilan initial car il tient compte des opérations qui se sont déroulées tout au long de l’exercice comptable.

Rappelons que l’entreprise n’est pas obligée de faire correspondre son exercice comptable avec l’année civile.

L’inventaire peut être dressé à n’importe quelle date, par exemple le 30 juin.

La date de l’inventaire donne donc :

- La date de la fin de l’exercice comptable

- La date du bilan final

En dehors de l’obligation légale d’établir un inventaire tous les ans en fin d’exercice comptable, on doit également dresser un inventaire :

- En cas de faillite

- À l’occasion du décès du commerçant

- Lors de la cession d’une entreprise (reprise par un autre commerçant)

- Au moment de la dissolution d’une entreprise (arrêt de l’activité)

L’inventaire est donc bien plus que le seul relevé des stocks de marchandises de l’entreprise. C’est pourquoi l’inventaire est le document de base pour l’établissement de comptes annuels fiables.

Les comptes annuels et les pièces d’inventaire sur lesquelles ils reposent sont retranscrits dans le livre des inventaires.

L’inventaire est un relevé annuel, détaillé et estimatif des valeurs actives et des valeurs passives de l’entreprise

L’année comptable ou exercice comptable est la période de temps qui s’écoule entre deux bilans successifs.

SYNTHESE

La situation patrimoniale d’une entreprise, à un moment donné, peut-être représentée dans un tableau à deux colonnes appelé bilan.

Toute opération donne toujours lieu à au moins deux inscriptions : l’emploi et la ressource. Il y a toujours au moins deux postes du bilan qui varient.

Par convention :

- Dans la colonne de gauche on inscrit l’actif c’est-à-dire tous les avoirs et les créances de l’entreprise.

L’actif représente les emplois des ressources de l’entreprise.

L’ACTIF représente :

- • Les EMPLOIS des ressources de l’entreprise

- • Les AVOIRS et les CRÉANCES de l’entreprise

?

- Dans la colonne de droite, au passif, on inscrit le capital (capital propre) et les dettes de l’entreprise vis-à-vis des tiers (capital étranger).

Le passif représente les sources de financement de l’entreprise.

Le PASSIF est donc :

- • L’origine des RESSOURCES de l’entreprise. ? Les DETTES de l’entreprise.

Le capital est une ressource mise à la disposition de l’entreprise par les propriétaires. Il représente une dette de l’entreprise vis-à-vis de ses propriétaires mais elle ne devra être remboursée qu’en cas de dissolution de l’entreprise.

Le capital est la différence entre les valeurs actives et les valeurs passives de l’entreprise.

CAPITAL = ACTIF - DETTES ENVERS TIERS

L’inventaire est un relevé annuel, détaillé et estimatif des valeurs actives et des valeurs passives de l’entreprise. C’est sur base des données de l’inventaire qu’est établi le bilan.

Le bilan initial est le bilan de début de l’exercice comptable, les données reprises proviennent du bilan final de l’année antérieure.

Le bilan final ou bilan de clôture est le bilan établi, sur base des données de l’inventaire, en fin d’exercice comptable.

L’année comptable ou exercice comptable est la période de temps qui s’écoule entre deux bilans successifs.

Règle fondamentale de l’équilibre comptable :

L’actif est toujours égal au passif.

ACTIF = PASSIF

TRAVAIL N°1

Monsieur Paddle décide d’ouvrir un magasin de jeux vidéo.

Il investit dans cette affaire une certaine somme de sa fortune personnelle mais ses ressources étant insuffisantes, il emprunte à long terme (donc plus d’un an) 150 000 € auprès d’une banque. Il emploie toutes ses ressources pour acheter ce qui est nécessaire au démarrage de son entreprise :

- • Un immeuble : 150 000 €

- • Des machines : 100 000 €

- • Du mobilier : 10 000 € ? Des marchandises : 15 000 €

Il dépose 20 000 € sur un compte courant bancaire ouvert au nom de son entreprise.

- Déterminez le capital investi par M. Paddle et établissez le bilan initial.

- Répondez aux questions suivantes :

- Comment calcule-t-on le capital ?

- Comment s’appelle la période de temps entre deux bilans successifs ? Ø Que représente :

- a) l’actif

- b) le passif

2ème Chapitre : Résultat de l’entreprise – Structure du bilan

RESULTAT DE L’ENTREPRISE

Un des buts de la comptabilité est de déterminer le résultat (pertes ou profits) de l’entreprise pendant une période déterminée.

- Provenance

Le résultat est la conséquence de l’activité de l’entreprise.

Lorsqu’une personne fonde et fait vivre une entreprise, c’est parce qu’elle espère en retirer un profit, s’enrichir. Pour cela, elle doit d’abord investir. Avant de pouvoir dégager du profit, une entreprise génère des coûts.

Ainsi, lorsqu’un épicier ouvre un commerce, la vente des produits lui procure une rentrée de fonds mais, avant cela il a dû supporter certaines dépenses : achat de marchandise, de matériel, publicité, électricité, chauffage, etc.

Le résultat de son entreprise provient donc de la différence entre ce que lui rapporte son activité (produits) et ce qu’elle lui coûte (charges).

Produits - charges = résultat

Produits : ce que l’entreprise rapporte Charges : ce que l’entreprise coûte

Si produits > charges : résultat positif = bénéfice Si produits < charges : résultat négatif = perte

- CONSEQUENCE

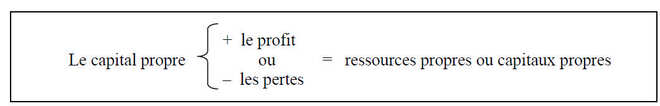

Pour le chef d’entreprise, le résultat est bon lorsque la somme qu’il a engagée personnellement a augmenté. Le capital propre de l’entreprise s’est accru. Il y a eu profit.

Le profit provient de l’exploitation de l’entreprise, il constitue donc une ressource interne.

Par contre, le résultat est mauvais lorsque la mise de départ du chef d’entreprise a diminué. Dans ce cas, le capital propre de l’entreprise s’est réduit, il y a eu perte.

Puisque la mise engagée par le chef d’entreprise constitue le capital propre de l’entreprise : Ø tout profit augmente le capital propre, Ø toute perte diminue le capital propre.