Apprendre l’economie : les agents economiques

Apprendre l’économie : les agents économiques

Introduction : les économistes et la rareté

Selon les économistes, les hommes sont condamnés au travail pour deux raisons :

La nature, à l'état brut, est incapable de satisfaire les besoins humains, à l'exception du besoin de respirer. L'oxygène est un des rares « biens libres », c'est à dire non-économique, qui nous est fourni gratuitement et en abondance. L'homme est donc confronté à des ressources rares puisque ses besoins sont toujours supérieurs à ce que peut lui offrir la nature. Plus un bien demandé est rare et plus son prix est élevé. Ainsi, le développement de la Chine entraîne une forte demande de pétrole au moment où les puits de pétrole commencent à s’épuiser. Le prix du pétrole va donc devenir de plus en plus élevé.

Or, l'homme a des besoins immenses et illimités. Le besoin est un sentiment de privation accompagné du désir de le faire disparaître. L’homme a tout d’abord des besoins naturels, vitaux, biologiques, physiologiques ou « primaires » (se nourrir, se loger, dormir...), qui tiennent à la nature humaine, mais il a aussi des besoins artificiels, sociaux, psychologiques ou « secondaires » (se déplacer, se distraire, se cultiver,...), qui sont liés à la société à laquelle il appartient. Ainsi, pour manger, les français ont besoin depuis un siècle d’une fourchette alors que les chinois ont besoin de baguettes.

Les besoins et la rareté des ressources obligent donc l'homme à travailler et à produire c'est à dire à transformer les ressources naturelles en biens et services économiques qui puissent le satisfaire directement.

La production est composée de biens qui sont matériels et stockables (du blé, une voiture, un avion…) et de services qui sont non-stockables (un cours, un prêt bancaire, la vente…). Certains de ces services sont fournis par des entreprises et sont payants (l'accès au réseau téléphonique, par exemple) et d'autres sont fournis gratuitement par des administrations ou à un prix inférieur de plus de 50% au coût de production (l'accès à la bibliothèque municipale, par exemple).

ü Les biens de consommation finale achetés par les ménages pour leur satisfaction directe. Un ordinateur, une voiture, un kilo de pommes, des vêtements…pour la famille.

ü Les biens intermédiaires achetés par les entreprises pour être détruits ou transformés dans la production. Du verre, de l’aluminium, des pneus pour une industrie automobile, par exemple.

ü Les biens d'équipement durables (d’une durée de vie supérieure à 1 an) qui produisent d'autres biens et services. Une machine outil, un ordinateur, un avion achetés par une entreprise.

ü Les services marchands vendus par des firmes à un certain prix sur le marché pour faire des bénéfices. Un service d’assurance, un service médical non remboursé par la Sécurité sociale…

ü Les services non marchands fournis par une administration gratuitement ou quasi-gratuitement (leur prix est inférieur à 50% du coût de production) pour la satisfaction des besoins collectifs. Un cours de Sciences économiques et sociales, une intervention des pompiers…

ü La science économique est une science sociale qui étudie la façon dont les hommes produisent des biens et des services, la façon dont ils répartissent ces ressources rares et la façon dont ils les utilisent. Choisir, c'est donc renoncer ; ce sacrifice comporte un coût que l'on nomme « coût d'opportunité ».

11 – QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS ECONOMIQUES ?

A – Quels sont les différents acteurs qui créent la richesse ?

- Une organisation productive est une organisation qui mobilise des travailleurs et des équipements pour transformer des biens et des services intermédiaires en biens et services directement utilisables. Elle peut prendre trois formes :

L'entreprise est une entité juridique qui combine du travail et du capital pour produire des biens et services qui seront vendus sur le marché dans le but de réaliser un profit maximum. Ses recettes principales proviennent du chiffre d'affaires (le total de ses ventes). Une banque, un cabinet de chirurgien-dentiste, une exploitation agricole, une boucherie sont des entreprises.

Les administrations publiques (l’Etat, la Sécurité sociale, les Collectivités locales) produisent des services non marchands (gratuits ou quasi gratuits car le prix ne dépasse pas 50% du coût de production) et redistribuent des revenus dans le but de satisfaire les besoins collectifs de la population et non de réaliser un profit. Les recettes de l'Etat proviennent des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales). Un ministère, la Sécurité sociale, une mairie, le Conseil général sont des administrations publiques.

Les associations sont des organismes à but non lucratif qui produisent des services non marchand pour défendre une cause déterminée où les intérêts de leurs membres. Les ressources des associations proviennent de dons volontaires ou des cotisations de leurs membres. Elles touchent souvent des subventions de l’Etat lorsqu’elles sont déclarées d’utilité publique. Une association sportive, un syndicat, un parti politique,…sont des associations.

- Les ménages consomment ces biens et services c'est-à-dire qu'ils le utilisent après les avoir acheté ou en avoir bénéficié gratuitement. Si leur revenu disponible n'a pas été totalement consommé, il dégage une épargne au même titre que les entreprise qui conservent un bénéfice non distribué. Ils vont pouvoir l'utiliser pour acheter des biens d'équipement durables et des bâtiments, c'est-à-dire investir.

- Les différents acteurs de la vie économique sont regroupés par la comptabilité nationale dans des ensembles considérés comme pertinents : les unités institutionnelles.

Les ménages comprennent toutes les personnes qui vivent et consomment sous un même toit, un célibataire y compris. Les ménages ont pour fonction principale : la consommation c'est-à-dire l'achat de biens et de services destinés à la satisfaction de leurs besoins à l'exception de l'achat d'un logement qui est considéré comme un investissement.

Les entreprises non-financières comprennent toutes les entreprises privées et publiques, petites, moyennes ou grandes. Leur fonction principale est la production de biens et services marchands en vue de faire un profit maximum.

Les sociétés financières comprennent toutes les sociétés qui produisent des services bancaires et des services d’assurance pour les autres agents économiques (Banque, institutions de crédit, sociétés d’assurance, mutuelles…).

Les administrations publiques comprennent toutes les organismes publics qui produisent des services non marchands et qui se livrent à des opérations de redistribution de revenus. Elles sont composées :

ü Des administrations centrales (ministères) ;

ü Des administrations locales (Région, Département, Mairie) ;

ü Des organismes de Sécurité sociale.

- Les associations, institutions sans but lucratif au service des ménages produisent des biens et des services non marchands pour satisfaire certains besoins sociaux des ménages.

- Le reste du monde comprend tous les «non résidents», c’est-à-dire tous ceux qui n'ont pas leur résidence principale (au moins 1 an) sur le territoire national quelque soit leur nationalité. Un américain habitant Paris depuis 3 ans est un résident. Un français résidant à New-York depuis deux ans est un non résident.

revenus mixte1 = bénéfice de l'entrepreneur individuel qui apporte son travail et son capital dans l'entreprise ; devises2 = monnaie convertible (euro, dollar, yen, livre sterling...).

B – Pourquoi les différents acteurs sont-ils interdépendants ?

- - De la production des organisations productives aux revenus

Les agents économiques sont tous producteurs de biens et ou de services. La production consiste à combiner du travail et du capital pour transformer des consommations intermédiaires en produits finis directement utilisables.

ü Le facteur travail recouvre toutes les capacités physiques et intellectuelles utilisées par les individus impliqués par le processus de production. Il prend en compte le nombre de travailleur, la durée du travail et leur savoir faire mobilisés dans la production. Les organisations se procurent ce facteur sur le marché du travail qui est représenté par les différents endroits où se rencontre une offre de travail (la demande d'emplois des salariés) et une demande de travail (l'offre d'emplois des entreprises).

Le capital fixe désigne les biens d'équipement durables (dont la durée de vie est supérieure à 1 an) et les bâtiments qui sont utilisés dans différents cycles de production. Pour acheter ce type de biens, les agents productifs sont souvent obligés d'emprunter de l'argent sur le marché des capitaux qui est le lieu où se rencontre une offre et une demande de capitaux (marché financier, banques...).

Le capital circulant ou consommations intermédiaires sont tous les biens et services transformés ou détruits dans le processus de production. Ainsi, pour élever du bétail, l’agriculteur doit acheter du foin mais aussi les services d’un vétérinaire qui sont des consommations intermédiaires indispensables pour obtenir du lait ou de la viande. Ces consommations intermédiaires sont achetés sur le marché des biens et services.

Cependant, la valeur de la production ne mesure pas ce qu'a réellement créé le producteur car une partie des biens et services intermédiaires n'ont pas été produit par lui mais acheté. Pour mesurer la richesse produite par chaque agent, on calcule la valeur ajoutée qui est la valeur que chaque agent ajoute à la valeur des consommations intermédiaires qu’il a achetées. Elle mesure la richesse créée par chaque agent.

- Une fois la richesse produite dans les entreprises et dans les administrations, il faut la répartir entre les différents agents économiques qui ont contribué, directement ou indirectement, à sa réalisation :

ü Les salariés : ils ont droit à une partie de la richesse créée car ils ont participé à sa création en apportant leur travail. Pour la firme, la part des salariés représente la masse salariale.

ü Les administrations publiques : elles prélèvent des impôts et des cotisations sociales car elles considèrent qu’elles contribuent indirectement à la réalisation de la valeur ajoutée en offrant aux entreprises des services collectifs non marchands (routes, police, formation des salariés…) et une protection à leurs salariés.

ü Les banques : elles touchent des intérêts parce qu'elles ont prêté de l'argent à l'entreprise pour lui permettre de faire ses paiements quotidiens (crédits de trésorerie) et d'acheter ses biens d'équipement (crédits d'investissement).

ü Les propriétaires de l'entreprise : ils ont droit à une partie du bénéfice non distribué car ils ont apporté leurs capitaux dans l'entreprise. Pour l'entrepreneur individuel ce bénéfice représente son revenu mixte. Dans une société les propriétaires vont recevoir ce bénéfice distribué sous la forme de dividendes qui s'obtient en divisant l'ensemble du bénéfice distribué par le nombre d'actions.

ü L'entreprise : elle va conserver le bénéfice non distribué pour remplacer ses équipements usés ou démodés (amortissement) et pour en acheter de nouveaux afin de s'agrandir (investissement net).

- - Des revenus à la consommation et l'épargne

- Les revenus primaires sont des revenus issus directement de la production qui rétribuent soit le travail, soit le capital, soit les deux. Ce sont donc des revenus qui ne sont pas affectés par la redistribution des revenus. Ils sont composés :

ü Des revenus du travail qui correspondent aux sommes d'argent et aux avantages en nature prévus par le contrat de travail passé entre l'employeur et le salarié (salaire net, primes, avantages en nature...).

ü Des revenus mixtes des indépendants qui correspondent aux bénéfices qu'ils tirent de leur apport en travail et en capital à l’entreprise.

ü Des revenus de la propriété ou du patrimoine. Ce sont des revenus que reçoit le propriétaire d’un actif financier (actions, obligations, plans d’épargne…) ou d’un actif corporel (immeuble, terrain) sans participer directement à l’activité économique (intérêts, dividendes, loyers).

- Le revenu disponible correspond au revenu dont dispose les ménages après prélèvements et redistribution pour consommer et épargner. Les revenus primaires vont donc être affectés par les politiques de protection sociale et de redistribution des revenus de l’Etat.

- Tout d’abord, l’Etat va imposer des prélèvements obligatoires sur les revenus primaires. Ils sont de deux sortes :

Les cotisations sociales versées à la Sécurité sociale, c'est-à-dire des prélèvements obligatoires assis sur les salaires. Elles peuvent être à la charge de l'employeur (cotisations patronales), ou bien du salarié (cotisations salariales).

Les impôts sur le revenu et le patrimoine (IRPP, CSG, ISF…) versés à l’Etat.

- Ensuite, l’Etat et la Sécurité sociale vont redistribuer une part de ces prélèvements sous la forme de prestations sociales, c'est-à-dire de revenus de transferts (retraites, RMI, allocation chômage…) et de prestations en nature (remboursement des soins médicaux, des médicaments…). Ces prestations ont deux natures différentes :

Les prestations d’assurance sont versées par la Sécurité sociale pour protéger ceux qui ont cotisé et leur famille contre un certain nombre de risques sociaux (la maladie, la vieillesse et le chômage). Ceci crée une solidarité entre les actifs et les chômeurs, les actifs et les retraités, les biens portants et les malades. On parle d’une redistribution horizontale.

Les prestations d’assistance sont distribuées par l’Etat aux ménages dont les ressources sont insuffisantes pour vivre. Ce sont le RMI, l’allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs (ASS), les allocations logement, les allocations pour les handicapés, le minimum vieillesse pour les retraités, les bourses scolaires…Ceci crée une solidarité verticale entre les riches et les pauvres. On parle d’une redistribution verticale.

- Le revenu disponible brut correspond donc au revenu dont disposent les ménages pour consommer et épargner. C’est le revenu après prélèvements obligatoires et transferts sociaux.

ü La consommation finale consiste à acheter avec ce revenu disponible des biens et des services marchands. Cependant, les ménages consomment aussi des services collectifs individualisables qui leur sont fournis gratuitement par les collectivités publiques (routes, bibliothèque municipale, cours de l'école publique…). Si on intègre cette consommation socialisée, on obtient la consommation effective.

ü L’épargne brute est la partie du revenu disponible qui n’est pas consommée. Elle peut être thésaurisée (conservée sous la forme de monnaie), placée (achats d’actifs financiers tels que les actions, les plans d’épargne…) ou investie (achat dans l’immobilier).

- - Les relations entre les agents synthétisées par le circuit économique

- Le circuit économique est une représentation simplifiée de l'économie qui montre les relations (flux) entre les acteurs économiques regroupés en secteurs institutionnels. Les flux peuvent être :

ü Des flux réels : échanges de biens, de services, de main-d'œuvre ;

ü Des flux monétaires : échange de monnaie et de capitaux.

Chapitre 3 : ANALYSER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LEUR REGULATION

I/ SE REPERER DANS LES REPRESENTATIONS FORMALISEES DE L’ECONOMIE

L’activité économique se caractérise par des opérations (consommer, produire, épargner, investir…) effectués par les participants à la vie économique appelés agents économiques. Cela donne naissance à des relations d’interdépendance et des flux sur les marchés. La représentation schématique de ce mécanisme est : le circuit économique.

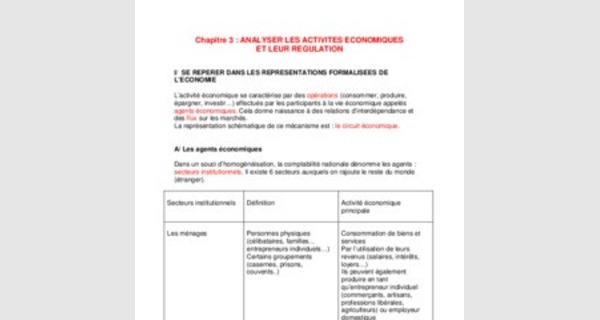

A/ Les agents économiques

Dans un souci d’homogénéisation, la comptabilité nationale dénomme les agents : secteurs institutionnels. Il existe 6 secteurs auxquels on rajoute le reste du monde (étranger).

Secteurs institutionnels

Les ménages :

Définition : Personnes physiques (célibataires, familles... entrepreneurs individuels…) Certains groupements (casernes, prisons, couvents..)

Activité économique principale :

Consommation de biens et services Par l’utilisation de leurs revenus (salaires, intérêts, loyers…) Ils peuvent également produire en tant qu’entrepreneur individuel (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou employeur domestique

…

Rappel : La production est dite marchande quand elle peut s’échanger à un certain prix sur un marché La production non marchande concerne les services gratuits ou quasi gratuits qui ne se vendent pas sur un marché ou qui s’y vendent un prix nettement inférieur à leur coût de production

B/ L’interdépendance des agents économiques

Chacun des secteurs institutionnels est en relation avec les autres. Ainsi :

- les ménages travaillent dans les sociétés

- les ménages achètent des biens et services aux entreprises

- les entreprises versent des salaires aux ménages et des cotisations aux administrations

- les agents empruntent auprès des banques

- les assurances encaissent des primes et couvrent des risques

- les entreprises importent et exportent vers le reste du monde

Ainsi des relations d’interdépendance se créent entre les agents et génèrent des flux. Ces flux peuvent être monétaires (salaires, impôts…) : ce sont des flux financiers. Ils peuvent être physiques (biens et services ) : ce sont des flux réels.

Ces échanges ont lieu sur des marchés dont la qualification dépend de la nature des biens échangés. On distingue :

- le marché des biens et services : les ménages achètent des biens et services nécessaires à leur consommation ; les entreprises achètent des biens et services nécessaires à leur production (biens d’équipement)

- le marché du travail : il met en relation entreprise (demandeur de travail) et salarié (offreur de leur force de travail)

- le marché des capitaux : il permet aux agents économiques de financer leurs activités

C/ Le circuit économique

Il s’agit d’une construction macro-économique par laquelle sont mis en évidence : - les relations entre les agents - les flux réels et monétaires qu’engendrent ces relations (voir application)

Les effets de la mondialisation sur le circuit économique

La place de plus en plus grande que tient l’Europe dans l’économie française et le développement grandissant des échanges internationaux accentuent le rôle que joue le reste du monde dans l’économie.

Les principaux flux qui s’établissent entre un pays et l’extérieur retracent :

- les recettes provenant des exportations (de biens et services)

- les dépenses résultant des importations - les mouvements de capitaux (souscription de titres, octroi de prêts…)

- transferts de revenus privés et publics.

…

Les participants à la vie économique

Les économistes utilisent la notion d’agent économique. Dans un souci d’homogénéisation, la comptabilité nationale dénomme les agents « unités institutionnels ». Les unités institutionnelles sont regroupées en secteurs institutionnels. Un secteur institutionnel est un ensemble d’unités institutionnelles qui ont un comportement économique semblable.

La comptabilité nationale distingue six secteurs institutionnels résidents (les sociétés et quasi-sociétés non financières, les institutions financières, les entreprises d’assurances, les administrations publiques, les administrations privées, les ménages) et un secteur institutionnel non résident (le reste du monde).

Une unité institutionnelle est considérée comme résidente si elle a un centre d’intérêt sur le territoire économique (les DOM TOM ne sont pas considérés comme territoires économiques et font partie du « reste du monde »). On considère qu’une unité institutionnelle a un centre d’intérêt sur le territoire si elle réalise des opérations économiques sur ce territoire pendant un an ou plus.